前黄檗山万福寺管長で瑞光院の住職である岡田亘令住職が、この寺は隠元禅師の高弟『即非禅師』の寺であり、師が中国から伝えた『即非蓮』の自生地ゆえ、この地に『即非蓮』の池庭を造ることを発想されました。廃寺寸前だったこの寺に蓮池のある禅寺らしい庭を造るという依頼を造園師平岡次雄(私)に託されました。そして、この構想に賛同された南画家の直原玉青氏の援助もあり、この庭園の名称が『玉青苑』となりました。

玉 青 苑(ぎょくせいえん) 黄檗山万福寺塔頭 瑞光院庭園

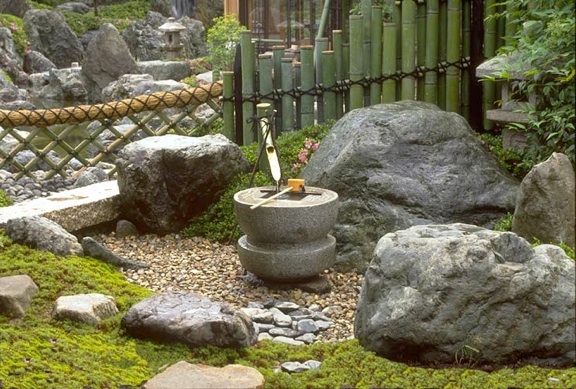

この庭は、庭の中心に座禅石を据えるところから始まり、『真行草』の心を持つ石組で構成されています。方丈の東側、滝石組を中心としたあたりが『真』の姿。それに続く北側の石組が『行』の姿、山門からの眺めが『草』の姿であります。『真』は仏様を表現し、混じりけのない、ものの核心をとらえた格調高いもの、『行』は仏に仕える僧侶を表現し、『真』よりは堅苦しくなく、自然調に。『草』は人の持つ煩悩を表現し、遊び心を取り入れた流動的な石組。一見、池泉鑑賞式の体裁を取りながら、その石組に『真行草の心」を埋め込んでいます。石組は庭の骨格を形成し、その主体的役割をはたしています。その『硬』的印象にたいし、樹木類が『軟』的な役割をはたしています。

その植栽の特徴としては、よく庭園に見られる丸いサツキの刈り込みと異なり、寄せ植えにされたサツキは山の形をイメージし庭全体に山の連なり(連峰)を表現しています。この庭の東には、遠景として醍醐山に連なる炭山がありますが、それを借景として取り込み、庭の塀際の植栽(カシ、ヒノキ、モクセイなど)が中景としての山、そしてサツキの刈り込みが近景としての山となります。遠景、中景、近景と山に連続性を持たせることにより、庭と自然風景との繋がりを持たせ、庭園空間を外の世界へと拡げ、奥行きを深めています。それにより、滝の水も遠く炭山から流れるかのごとく見る人に連想させます。その流れは山門方向へと流れ、そこに設えた蹲踞の水琴窟を七色の水音に響かせています。また、蹲踞の背後には山をイメージした竹垣を作り、自然の山、植栽(サツキ)の山、人工物(竹垣)の山と幾重にも山を連ねています。このお寺を訪れた人は、山門を入った瞬間に、この景色を目の当たりにすることが出来ます。