奉安殿とは、

大日本帝国の学校では、紀元節・天長節(昭和天皇誕生日)・新年の祝賀式、

昭和に入ってからは明治節(明治天皇誕生日)の国家四大祝祭日の儀式に

天皇・皇后の「御真影」(天皇・皇后の写真)に最敬礼をさせ、

「※教育勅語」を朗読することを強制、子供の内に天皇制を植え付ける材料にしました。

各学校の校庭には鉄筋コンクリートで建てられた神社のような建物がありここに

「天皇・皇后の写真」が厳重に保管されました。

生徒・児童は登下校の際に敬礼をさせられたと言います。

この「天皇の写真」「教育勅語」を保管した建物を「奉安殿」です。

「天皇の写真」の奉安は当時、学校長、最大の使命のようでした。

余談ですが、職員の宿直制度もこのために始まったと言われています。

※「教育勅語」

明治天皇の名で国民道徳の根源、国民教育の基本理念を明示した勅語。

1890年(明治23年)10月30日発布。

御真影と共に天皇制教育の主柱となり国の祝祭日に朗読が義務づけされた。

1948年、

国会で排除・失効の確認を決議。

正式文書では、「教育ニ関スル勅語」

陵西小学校の奉安殿

奉安殿落成式の記念写真

旧片塩小学校の奉安殿(現: 近商高田店・南都銀行高田支店・コスモスプラザ)

写真中央が奉安殿(卒業記念写真?と思われる)

現在の旧片塩小学校付近 (2019年2月の画像です。)

土庫小学校の奉安殿

写真・資料が無く、沿革誌上に「昭和十年一月二十八日 奉安殿兼校舎落成式挙行」とあります。

菅原小学校の奉安殿

沿革誌に「昭和十八年二月十五、六日両村 鉄、銅ノ回収行ハレ奉安殿ノ鉄柵モ献納ス」とあります。

現在の菅原小学校の南側に「元気山」となずけられたコンクリートの山がありその辺りに校門と奉安殿があった。

近所の老人に聞くと逆瓢箪型の鋳物の飾りのついた鉄柵に囲まれていたとの事だ。

昭和十八年の金属回収の時にとり払われた鉄柵はこの柵のことのようです。

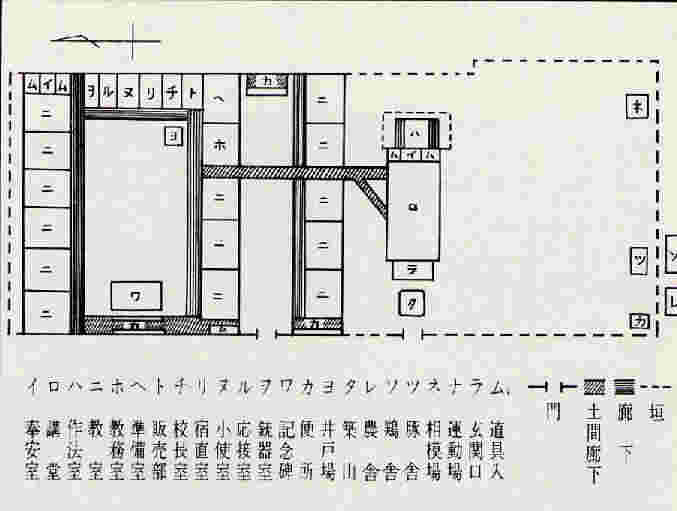

菅原小学校に残る奉安殿の図

現在の付近

増補

昭和19年3月の卒業写真です。

左側に神社のような奉安殿が見えています。

写真の男の子の帽子は戦闘帽をかぶっています。

学生帽をかぶっている少年は疎開してきた子供だそうです。

浮孔小学校の奉安室

かなり、後に再現されたと思われる平面図

イ、 のところに、奉安室と書かれています。(右上と講堂中央)

普段は、校庭の奉安殿に納めてある天皇の写真や教育勅語を天長節などの

学校行事の時に移して最敬礼をさせていました。

さらに、おもしろいところは、

ヲ、銃器室 と言う部屋があったことが分かります。

高田小学校の奉安殿

昭和3年築造の校舎の写真です。

右端に奉安殿が移っています。

高田小学校の奉安室

市内在住の敗戦後、旧校舎に通学された方に教えていただきましたところ、当時の木造校舎の2階に在ったそうです。

上の画像の校舎の出っ張っている所の2階部にありました。

校庭内には、講堂もあり講堂の舞台の後に奉安室が残っていたそうです。

現在は、校舎・講堂とも建て替えられています。

磐園小学校の奉安殿 有井

築山の招魂碑を取材中に、寺の住職さんに教えていただきました。

磐園小学校の奉安殿は、校門前にある有井弘法井戸のすぐ後ろ側にありました。

現在は、校舎の建て替えが行われて痕跡は全く無く、面影すらすっかりなくなっています。

左に、目次が出ない場合は下をチェックしてください。