6年目の作品棚

|

|

|

| W11.5×D11.5×H8.5cm |

W8×D8×H5.5cm |

W11.5×D11.5×H6cm |

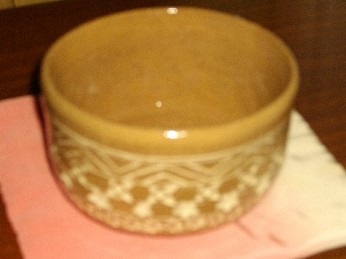

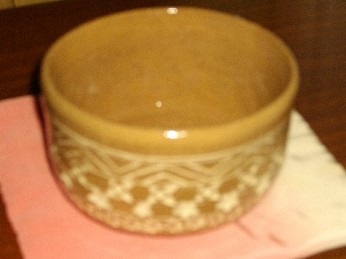

| 江戸時代には遠州七窯の一つに数えられている宇治にある朝日焼で陶芸体験し制作した作品。

三島桶茶碗です。 |

左記と同時に制作した作品です。 重ね鉢の極小サイズの作品です。 |

左記と同時に制作した作品です。 重ね鉢の小サイズの作品です。 |

|

|

|

| W11.5×D11.5×H6cm |

W11.5×D11.5×H2.3cm |

W11.5×D11.5×H6.5cm |

| 上記の重ね鉢を重ねた写真です。

この下にさらに中と大の重ね鉢を重ねて4段重ねにする物です。

この時点では2段だけ制作しました。 |

三宅町の陶芸教室で作った三島の銘々皿です。

写真では比較的暗い色合いですが、もう少し 暗いほうが好みです。

|

三宅町の陶芸教室で作った三島桶茶碗です。

写真では比較的暗い色合いですが、もう少し 暗いほうが好みです。

|

|

|

|

| W12.5×D11.5×H6cm |

W7×D7×H6.5cm |

W7×D7×H6.5cm |

| 三宅町の陶芸教室で作った三島の深小皿です。

写真では比較的暗い色合いですが、もう少し 暗いほうが好みです。

|

三宅町の陶芸教室で作った飯茶碗です。

灰釉をベースとして織部掛け流しとした。

|

左の飯茶碗を4枚重ねた画像です。

|

|

|

|

| W17×D17×H4.5cm |

W15×D10×H10cm |

W7×D7×H10.5cm |

| 三宅町の陶芸教室で作った中皿です。

灰釉をベースとして織部掛け流しとした。

|

三宅町の陶芸教室で作ったビールジッキです。

この教室に新しい窯が入って最初の作品だから、

べん柄で逆さ馬を書いて、土灰釉を掛けました。

|

三宅町の陶芸教室で作った高坏です。

これも、べん柄で逆さ馬を書いて、土灰釉を掛け

ました。

|

マンネリにならないように、江戸時代には遠州七窯の一つに数えられた宇治の朝日焼で陶芸体験しました。

三宅町の陶芸教室では、陶印をつくり、三島皿などを作成しました。