����Տ��_

�@�����@��O(�V����w���₳�ƌ�����)

�@�t����{��i����Ձj�́A�\�\�ܓ��̑�h���̌䓒���i�݂䂾�āj����{�ԂƂȂ�B�]�ˎ���ɂ����ẮA���̑�h���́A���l�i��a�m�j���A���L�n���d���邽�߂Ɍ��ցi���������j����ꏊ�ƂȂ��Ă����B�]�ˎ���ɂ́A����Ղ肪�\�ꌎ�ɍs���Ă����̂ŁA�䓒�����\�ꌎ��\�ܓ��ł������B�\���̏I���ɂȂ�ƁA�ӂ���ޗǕ�s���ɋl�߂Ă���ޗǒ��̒��オ��h���d�i�܂��ȁj���ƂȂ�A��h���Ɋւ���G����ʂ����d���āA��̏������n�߂�B����̈�l���ؖ����q���������N�i�ꎵ���j�ɏ����L�����u��h�������v�ɂ́A��h���̂��܂��܂Ƃ����l�q ���L����Ă���B���̎j���ɂ݂����h���d���̎d���Ԃ�𒆐S�ɁA�]�ˎ���̑�h���̎p���Љ�悤�B

���L����Ă���B���̎j���ɂ݂����h���d���̎d���Ԃ�𒆐S�ɁA�]�ˎ���̑�h���̎p���Љ�悤�B

�@��h���d���̑��̎d���́A���낢��ȓ�������낦�邱�Ƃł���B��H�C�E�d���E�~�E���U�E�M�E�ێq�E���q�E�₩��E�����~�EⴂȂǂȂǁB���l�̂��߂����łȂ��A��s���̖�l�̂��߂ɂ���������B���p�i���Ƃ������A���L�n�p�̐���A�䕼�p�̐F���E���E�䕼�؏����i���ւ����肱�����ȁj�A�䗷���̉����̉����p�ȂǁA��ɕs���ȕ���������B���َq�Ⓡ��E�u��́A�w���t�i�Ђ��̂��j�̎�ɂ���č���邪�A���ł͍���Ă��Ȃ���܁E���܂ɗp���銹�k�ނ���E���`�Ȃǂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����̑����͐_���p�ň����肾���A���ɂ͓�E���Ȃǂ̂悤�Ƀ����^���������̂�����B�Ƃ���ŁA�����^���͓���Ɍ���Ȃ��B���{�w�̋����Ґl���A��n�i���킽��j�̐l���E�n�ȂǁA���ۂ̂Ƃ���́A�����ƂȂ����ޗǂ̔��S���⓹������B���Ă���̂ł���B

�@���l�́A�ӂ���͍����ɏZ�݁A�玞�ɓޗǂɂ���Ă���B�����ɂ���ĈႢ�����邪�A���⎁�i���݂̓c���{������A����s�吼�j�A�������E�������E�g�c���i�������Áj�A���c���i�O���������j�A�⓰���i�L�˒��L���A�V���s��K���쐛�c�j�A�P�쎁�i�L�˒��Î��j�Ȃǂ��߂Ă���B�����̉Ƃ͔_�ƂƂ��邪�A�����ѓ���������A���~��i�܂�j��̔N�v��Ə�����Ă����҂�����B��h���d���́A�ޓ�����ɐ旧���Č��ւ��邽�߂̏��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ŏ��̃L�����̏ꏊ�͗��c��ł���B�����ɂ͌䕼��i���ւ�����j�Ɖ��c�Ёi���c�X�j������B�䕼��̕����L�������A���̓�̓y�A�ɂȂ��Ă����͂��ł���B���c�ŗp�����ΑK�i��������j�E���ہi�Ђ��Ⴍ�j�E�a����J�ɔ����Ă̊}�⍇�H�i�����ρj���邢�͒����i���傤����j�܂ő�h���d������������B�@�M���ւ̎Q�w���܂������ł���B���̌�t���Ђւ̎Q�U�A�����O����n�܂��h���ł̑O���i�Ȃǂ̒i��������B

�@�H���̌������ׂ����L�^����Ă���B�\�ꌎ����ɔI�X��ł������[�H���ŏ��̋L�q�����A�J�u���E�C���^�P�̏`�ɑ卪�E�I�E�L�N���Q�E�j���W���E�L���J���̂Ȃ܂��A���Z�ƃN���C�̎ϕ��A�V�C�^�P�ƃ[���}�C�E�g�������̎ϕ��A�S�{�E�̂������A�V�C�^�P�E�����ӁE����Ă�E����ɂႭ�E�z�E���� ���̎h�g�A���َq�́A�����E�\���i�܂イ�j�E��`�ł���B�Ȍゾ�������������������������B�i���͑������A���ނ͔������Ă���B�Q�U������l�̖�H�́A���낵�G���A�Ȃ߂��ł��A��������A���ȂǁB�L�q�͑����Ȃ����A�����p�ӂ���Ă���B

���̎h�g�A���َq�́A�����E�\���i�܂イ�j�E��`�ł���B�Ȍゾ�������������������������B�i���͑������A���ނ͔������Ă���B�Q�U������l�̖�H�́A���낵�G���A�Ȃ߂��ł��A��������A���ȂǁB�L�q�͑����Ȃ����A�����p�ӂ���Ă���B

�@�\�ꌎ��\����͈��������Ŗ݂����B��N��h���ł͋�l�����Ă������A����ł͑��肸�A�ʂɌ܁A�Z�l�����Ƃ����B�݂����A�܂��t���Ђ����A���L�n�̎��̖݂����A�ޗǕ�s�₻�̉������A���邢�͉Ɛb�A�^�́E���S�ɂ��͂���B�܂��A�䏊������ߏ��̒��l�O�ɂ��z���Ă���B���������Ƃ��Ă̋C�z������������A�u�̍\���v������݉��́A�ʂ̎҂ɂ������Ă���B

�@�݂��̓�����O��������Łu�|�����v���[�߂���B��a�ɏ��̂����̎�́A�����I�ɉ��炩�̌`�ł���Ղ�ɕ�d���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�L�W�E�^�k�L�E�E�T�M�Ƃ����|�������h���ɓ͂��邱�ƂɂȂ��Ă���B����͂����ނˏ��̍��ɉ����Ă��邪�A���������Ȃ�ƁA����ɖ쑾���E�������⑄�E��ˁE�n���������̂ŁA�K�������ꗥ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�Ⴆ��賎q�̐��́A�����Ƃ���ŌS�R�˂����S�H�A���́i�㊯�Җ�܍��q�啪�j�ŕS���\��H�A���Ȃ��Ƃ���ł́A�~���@��@�@�Ȃǂ�賎q��H�����ł���i���\�\�O�N�̗�j�B���̃L�W�E�^�k�L�E�E�T�M�����ʂ�ɑ�h���ɔ[�������悤�A���l�ƂƂ��ɑ�h���d�������������̂ł���B�����́A�̎傪���ڎ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�قƂ�ǂ͏��̂̑��X�̏������ӔC�������Ă����邵�A�|��������������̂͐����ƂȂ������S���ł���B�����͐������炱���������ł���B賎q�͑S���Ő��S�Z�\�H�]��A�K�Ɠe�͖�S�l�\�C�ł���B���ꂾ��������̂͂Ȃ��Ȃ���ς������ɈႢ�Ȃ��B���̔N�ɂ́A賎q�l�\�O�H�A�K�\��C�������Ă������̂ɂȂ�Ȃ������ƋL����Ă���B�܂��A���l��賎q�����킸�A��Ŕ[�߂�������Ȃ��N���������B

�@�|���́A��h���Ɋ|�����A�܂���{�E��{�����Ď���R�����ɋ�������B�����āA�炪�I���ƁA�����u��A�|�����܁E���܂��\���E���k�ނȂǂ́A���̂܂܂��邢�͂������ēޗǕ�s�����t�̔I�X�A�w���t�A���l�B�֔z����̂ł���B

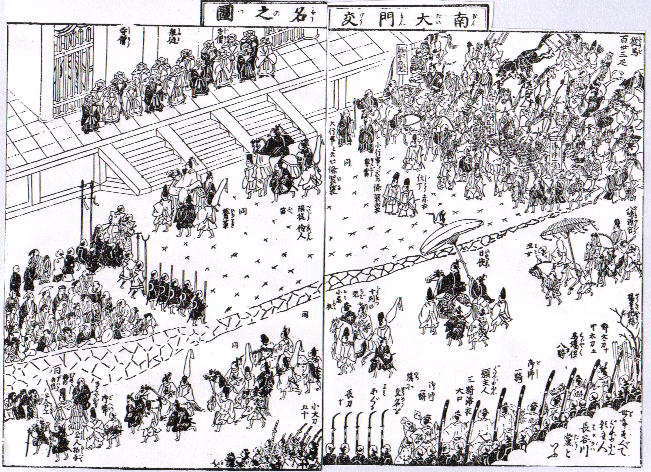

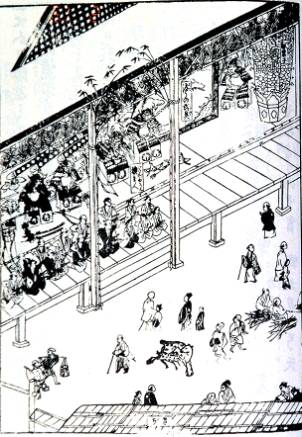

�@�u�t����{��{���}�v�ɕ`���ꂽ��h���̌䓒���̐}�ɂ́A���〈���q�Ƃ��ڂ����l�X�����łȂ��A�ޏ��i�݂��j�̂܂��ŗx��҂╨����̎p���`����Ă��邪�A�u��h�������v������A���݂ƈقȂ����]�ˎ���Ȃ�̊��C�����������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B

�@��N�i����Z�N�j�̂���Ղ�͑�J�ŁA���N�̐_���ɂ����Ȃ�̉e�����ł�Ƃ̂��ƁB�`�����x����W�҂̂���J�͑�ςł��낤�B����Ȓ��A�₩�Ȑ_���|�\�ɖڂ��s�������ł��邪�A�ޗǂ̐l�X�̐������Ƃ��Ă̂���Ղ�ɂ��S�������Ă�����������Ǝv�����̂ł���B

�@�@�w�ޗǐV���x1997�N12��5��(��)�@�Ȃ疯���ʐM48�FHP�f�ڎ��ꕔ����

![]()

����Տ��_

�����@��O(�V����w���₳�ƌ�����)

�@�u�t����{��{���}�v�̓����̐}�ɂ́A���l���ЋV�𐳂��đ�h���̉����ɍ���A�����̗l�q���������Ă��鏊���`����Ă���B�����������l���P�i�͂�j���������Ă��邩�̂悤�ł���B����ɁA���ݑ�h���Ղśޏ��i�݂��j����a�m�i���l�j���߂��^��̕��X�ɑ����P�����s���Ă���̂����̊��Ⴉ�炾�A�Ǝ��͏���ɉ��߂��Ă����B

�@�������A�������i��O���l�j�N�ɋL���ꂽ�u���여�L�n���L�v����ǂ�ł���ƁA�����ł͗l�q������Ă���B����ɂ��A�����͓����悤�ɍ���̓���O�ɑ�h���ōs���Ă���B�����͋㌎�\����������������̂ŁA�����͏\�ܓ��ł���B�������A���̎����l�͑�h���ɂ͂��Ȃ��B���l�͋㌎�\�����琸�i����������邪�A����͎����̉��~�̂��Ƃ̂悤�ŁA�㌎�\�Z���ޗǓ��肵�āA�ޏ��ɂ���ăL������ꂽ��h���ɓ���̂ł���B�܂�A�����ł͓����ɌĂꂽ�n���̛ޏ��́A��h���Ƃ��Ď�グ��h���P���悩�����̂ł���B

�@�������A�u��h�������v�ɂ݂�ꂽ�悤�ɁA���l�����ւ̂��߂ɑ�h���Ɏ����O�ɂ���Ă���ƂȂ�ƁA����O�ɍs���铒���́A�����V��ł������̒i�K�Ŏ����Ă����Ӗ��Ƃ͕ς���Ă���A�ƍl���Ă悢���낤�B

�@�Ȃ��A�����Ă������Ȃ����̂��B�����ǐՂ��Ď����邱�Ƃ͂��Ȃ����B�ߐ������̑�h���̎j���́A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��̂ł���B�������A��ʘ_�Ƃ��Ă�����̂́A�퍑���ȗ��A�l�X�͓��퐶���̒��ł̋֊����������ꂽ���Ƃ�����]�������Ă����Ƃ����_�ł���B

�@�֊��̉����ɗ͂������A�퍑���ɐ��͂�L�����@�����g�c�_���ł���B�]�ˎ���ɐ�Ƃ̐_�傪���̒��ɐ��܂�Ă���̂��A�������̐_�吧�x�ł́A�֊����ێ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����ߐ��̐����K�������������炾�Ƃ����Ă���B�]�ˎ���̊��l�B���A�����̉��~�ŋ֊����ێ����邱�Ƃ�����Ȃ��āA��h���Ō��ւ���悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��낤���B

�@����ɁA�����ł͑�h���͓ޗǂœK���ȏꏊ����Đݒu����Ă������A�ߐ��ł͖ݔѓa���ɐ�p�{�݂Ƃ��Đݒu���ꂽ�B�����ł́A�������s�����ƂŁA�ǂ��ɂł����Ȃ��Ԃ��m�ۂł����킯�����A�]�ˎ���ɂ́A��h���Ƃ����ŗL�̎{�݂�݂��邱�ƂŁA���Ȃ��Ԃ��@���{�݂Ƃ��Ĉێ�����邱�ƂɂȂ����̂ł���B����������]�ˎ���Ƃ���ȑO�̏@���̎��Ӗ��̈Ⴂ�����Ď���B

�@�����ŁA���l���g���퍑���ォ��]�ˎ���ɂ����Ăǂ̂悤�Ȏ��Ԃ������Ă����̂��m�肽���Ǝv���̂����A�j���������ĂȂ��Ȃ��킩��Ȃ��B�O��i���㎵�N�\�ܓ��t�ޗǐV���A��f�j�Љ���ߐ��Ŋm���Ɋ��l�ł������Ƃɂ́A�����ɂ܂ł����̂ڂ�L�^�͗]��c����Ă��Ȃ������̂ł���B�ׂ��������Ƃ��������Ă����ƁA�V����i��ܔ���j�N�ɒ�����l���߂��u�����C���E�L���v���]�ˎ���ɍL�����ɏZ��ł����⓰�ƂƂȂ����Ă����B�⓰�Ƃɂ͔������̏ڂ����n�}���c����Ă���A���̖����ɂ���@���E�@�����V���N��������l�ƂȂ����Ƃ��邳��Ă���B���Ƃ̍㓰�S�j����ɋ����Ă��������ƁA�@���͓V���\��N�ɖv���Ă���Ƃ̂��ƁB�V���\��N�ɂ��L�����璷����l���łĂ���A����炪�����i�⓰�j�@���E�@���ł��������Ƃɂقڂ܂������Ȃ����낤�B�@���́A�c���\�Z�i��Z���j�N�Ɋ��l�Ƃ��ĉ��~���̔N�v�Ə����Ă���B�⓰�Ƃ͑���Ȏ��������l�Ƃ��Đ������тĂ����̂ł���B

�@�����Ƃ̏ꍇ�A�V���\��N�ɒ��J��}�V���Ƃ����l�ƂȂ����Ƃ��̑y��s�Ƃ��āA�����l�Y���q�т̖��O��������B���V���\��N�U�ݓ}���牜���������l�ƂȂ������ɂ��������y��s���߂Ă����B�������A�����Ƃ́A���Ƃ��Ɗ��e�̓��䎁�̓��O�ł���B�V���\�N�{�\���̕ό�A���q���G�����䏇�c��U�����Ƃ��A�H�ďG�g�ɂނ���������̎g�҂̈�l�������ł���A�V�����N�A��ɑ喼�ƂȂ������q�A�ޗǕ�s�ƂȂ������V�ȂǂƂƂ��ɁA���Ɏ�藧�Ă�ꂽ�\��l�̒��ɍ����̖�������B�����Ƃ��A���̍����������l�Y���q�Ɠ���l���Ƃ��鍪���͂Ȃ��A���ƂƂ��ɂ��̈ꑰ�ł���Ɛ������Ă��������B�����l�Y���q�́A�c���\�Z�N���~���̔N�v�Ə����Ă���A�����\��i��Z����j�N�ɓޗǕ�s���ɏo���ꂽ�菑�̒��ŁA��̂��߂ɏ���C���ƂƂ��ɌĂыA���ꂽ�Ƃ����l���ł���B

�@���̍����ꑰ���A�U�ݓ}�E���J��}�̗����őy��s�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͒��ڂ����B���L�n�͘Z�}�ŋ߂�Ƃ������A�V���`����Ƃ����Ȃ���肳��Ă��܂��Ă��邱�Ƃ��������킹��̂ł���B�����l�Y���q�����L�n�̂��߂ɑ�������ĂыA���ꂽ�̂��A�V��̌o���������Ă�������ł��낤�B

�@�V���\�O�N�̓��䎁���ֈȌ�́A�z�q�������S�ł������U�ݓ}�A�茴�������S�ł���������}�ɂ��ẮA�S�R�ɓ������L�b�G���̓ޗǂ̑㊯���ŏ�������Ă����B���@�̔z���ɂ��������c�}�������悤�ɏ�������Ă���A���̎����������Ă����B�V���\��N�ɂ͉z�q���ׂ��ÎE����Ă���A�茴���͖v�����Ă������̂ł��낤���B�U�ݓ}�E����}�E���c�}�ɂ�闬�L�n�́A���S�ƂȂ鍑�l�̖v���E�������̕���ɂ���ď����Ă��܂����ƍl�����悤�B

�@�c�肦���O�}�̓��A����}�̔������͓V���\�O�N�Ȍ���ޗǂɎc�����Ƃ����A���L�n�͍⓰�Ƃ��߂Ă������Ǝv����B���̓}�̗��L�n���������Ɏ哱�����̂ɑ��āA���J��}�͎�����l��I�Ԃ��Ƃ��ł��A�̎�̖v���Ƃ͖��W�ɁA���J�쎁�l�̑��݂ɂ���Ă��̖����c�����Ƃ��\�ł������B�����ɂ́A�\�s���̌���`����������ƁA���邢�͏����ƁE�g�c�ƁE���Ɠ����������B

�@�����ɂ͂����ւ��̍��l�������A���L�n�ɂ�������Ă������A�]�ˎ���ɂ͗��L�n���d���鑺�ɏZ�ގ��Ƃ��ẲƂ���܂�A�����̉ƁX�ɂ���ē`�����x�����Ă������B�����Ȍ�A����Ղ��傫�ȕω���]�V�Ȃ�����A���݂́A��a�m�̑����ɂ����͂ɂ��̖��c���Ƃǂ߂Ă��邾���ł���B

�@�@�@�w�ޗǐV���x1998�N2��27��(��)�@�Ȃ疯���ʐM51

![]()

�����@��O(�V����w���₳�ƌ�����)

�t����{����Ղ̐_���|�\�́A�������ƈ�̒����̒��������A�u�e���i�悤�����j�̏��v�̉��ōs����B���̉��͎Q������i�����āA�����ɂ͍œK�ł���B���݁A�����ŏt����Ђ̐_�E���|�\�����m����B�������A����͖����Ȍ�̊���ł���A����ȑO�́A�����ƂȂ����������̑m�����o���t���𒆐S�ɁA���m�E�O�k���哪�i���Ƃ��A�U���œ��E����B���j�����ė�������ł����B������������Ղ��A�������ɂ��炾��������ł���B

�@�Ƃ���ŁA�]�ˎ���ɂ́A���̐����ɓޗǕ�s�̐Ȃ��݂����Ă����B����́A�ޗǕ�s���������Ƌ��Ɏ�{�����Â��鑶�݂ł��������Ƃ����o�I�Ɏ����Ă���B

�ł́A������ޗǕ�s�����̈ʒu���߂�悤�ɂȂ����̂��낤���B���́A���̊���́A�V���\�O�N�i��ܔ��܁j�A�L�b�G������a���ɓ������A�G�g�̂��߂̉��������̉��Ɍ��Ă�ꂽ���ƂɎn�܂�B����́A���Ȃ�Ռ��I�Ȃ��ƂŁA�����@�p�r�́A�O�㖢���̂��Ƃ��ƋL���Ă���i�w�����@���L�x�V���\�O�N��\���\����j�B�G�������́A�������ɂ���a�x�z�����S�ɔے肷����̂ł���A�Ȍ�A�������̂��팸���ꂽ���Ƃ͑�ϗL���ł���B�������A�G���͓c�y�������������A���L�n�i��Ԃ��߁j��ɍs�����B���Ƃ��Ă���́A�L�b���̌h�_�ƕ]����邱�Ƃ��炠��B

�G����������̍�͂���ƁA�ȑO����A�����Ă��鋌�V�Ƃ����łȂ��V�V���A���G�ɗ��ݍ����Ă��邱�Ƃ��킩��B�Ⴆ�A���L�n��i�Z������j�ł́A���c�}�ɂ��ẮA���c�����x�z������ �@�֗��L�n��d�ҁi���l�j�w���̎|��`���A����}�́A��͂蒷�쑑�̋���ł���쑽�@�ɓ`����Ƃ����B

�@�֗��L�n��d�ҁi���l�j�w���̎|��`���A����}�́A��͂蒷�쑑�̋���ł���쑽�@�ɓ`����Ƃ����B

�@���������ۂ̂Ƃ���A�����͏G���ɂ���Ĕے肳��đ��݂����A�ޗǑ㊯�̈�㌹�܂����l���d���ĂĂ����̂ł���i�w�@���@�L�^�x�j�B�u�t����{��{���}�v�i�u��{�v�j�́A���L�n��ɍۂ��ďo�����U�ݓ��I���̏��A�ޗǕ�s���̌��ւɓ͂�����A�ƋL���Ă��邪�A���̊���́A��㌹�܂̎��ɐ��܂ꂽ�̂ł���B�V���͌`���I�Ȃ��̂Ƃ��Čp�����Ă��邪�A������x�����̂͑��ł��Ȃ��A�L�b�G���������̂ł���B

����ɁA�V���\�O�N�̍�ɂ́A�R�n�s����Q�����Ă���B�p�r�͂��̂��Ƃ��u�n��̓n��͈�i���������B�i���j�����͂Ȃ��A�J�V�c�L�i���j�̗l�ɔn��S�l���݂邾�낤���B�����s�������n�ƈȉ��ł���B���̑��E���c��i���炤����j�ŏ�������i����j�Ȃǂ������A���̑��������ł��|�����\�l�E�O�\�l�E�\�l�ƐF��ς��Ē��Ă���B�O�㖢���̌������ł���v�Ɖ₩�ȕ��m�̈�Q�̈�ۂ���L�ɋL�����i�V���\�O�N�\�ꌎ��\�����j�B���̋R�n�s�A���L�n�ɂ������L�q�ł��邱�Ƃ́A�u�n��̓n��v�u�����v�u�J�V�c�L�i���j�v��������炩�ł���B���̌�A�u��{�v�ɏG���̗��L�n���������M�����̂͂��̂��߂ł���B

�u�����v�́A�Z���i��낢���ԂƁj�ɐg���ł߁A���ł������Ƌ��ɍ�s��ɏ]���Ă���B����A�u���v�́A���Ƃ��Ɗ��̏W�c�̂����ŁA�ˎ�̗�̍Ō�ɏ]�����ł������B�p�r�́A�G���Ɛb�̈�Q���A���̘��Ɍ��Ď�����̂ł���B

�@�G������ɎQ�������̂́A���L�n�̏]�҂̈ʒu�ł���A����������Ƃ��傫���₩�ɏ����Ă݂����B�����炭�A���ꂪ��Ɂu�捞�n�v�ɂȂ�A����ɑ喼�s������Ă����_�@�ɂȂ����Ǝv����B

�G���̌��a���x�z�������c�������A�c���l�N�i��܋��j�܂ŏ��̉��ō�����m�����B���N�̊փP���̍���ŁA�L�b�����s�k���A��a�ɂ͓�����̑�v�ۓ��\�Y����������B����ƍ��x�́A��v�ۓ��\�Y�����̉��ɗ������悤�ɁA�����͑�a���x�z������̂̎w��ȂƂȂ����B����A�G�g�̂��߂̉����́A���̌���b�炭�݂����Ă����悤�����A����́A��v�ۓ��\�Y�̓����̍��A����ƍN���u�V�V�֎~�v���������ɓ`�������Ƃ��|�i���āj�ɁA��蕥���Ă��܂����B��v�ۂ́A���̎�������ě����i�т傤�ԁj�����Ă����A�������x�Ƃ��Ȃ��Ƙl�i��j�т���ꂳ�����Ă���i�u�S�͋L�v�j�B���̉��́A�ɂ߂Đ����I�ȏꏊ�������̂��B

��ɍ]�ˎ���̗̎傪�������̂́A�����s��ꂽ������@�ł���B��\�I�Ȃ̂��A���R���㗗�����]�ˁE�R���Ѝ�i�V���Ձj�ł���A����Ղ͂��̂��������Ƃ����Ă��悢���낤�B

���݂̏��̉��́A��s�ł��m���ł��Ȃ��A�����̎s���ɂ���Ė��ߐs�������B���C�������i�����A����Ղ����܉������菊�ɂ��Ă���̂��A���B�ɋ����Ă���Ă���悤�Ɏv���B

�@�w�ޗǐV���x1999�N11��5��(��)�@�Ȃ疯���ʐM72�A�ꕔ�C��

![]()

����Տ��_

�����@��O(�V����w���₳�ƌ�����)

�����ɂȂ�܂ł́A����Ղɗ��L�n���d����l�B�\�\���݂����Ƃ���̑�a�m�\�\�́A���l�Ƃ��Ă����B��������́u���v�i��Îҁj�Ƃ����Ӗ������߂Ăł���B�܂��A�]�ˎ���ɂ͊����E��t���E�n����Ȃǂ��������B

�����ɂȂ�܂ł́A����Ղɗ��L�n���d����l�B�\�\���݂����Ƃ���̑�a�m�\�\�́A���l�Ƃ��Ă����B��������́u���v�i��Îҁj�Ƃ����Ӗ������߂Ăł���B�܂��A�]�ˎ���ɂ͊����E��t���E�n����Ȃǂ��������B

�\�����I�O������ɍ��ꂽ�u�t����{��{���}�v�i�ȉ��u��{�v�j�ł́A���l�̗R������r�I�ڂ�������Ă���B���̗v�_�́A�@�����ł͒���E���J��E���c�E����E���e�E�U�݂̘Z�}�ɂ���ċ߂��Ă����A�A��d�ɓ����鍑�l�́A��A��S����܁A������̗L���A���������Ē��b�����サ���A�B���コ�ꂽ�����̗�A�C�V���N���A��a�ɓ��������G���́A�ɉꂩ���a���m���ĂѕԂ����L�n�������A�D��h���͕ՏƉ@�ՂɈ�㌹�܂ɂ���ė��Ă�ꂽ�A�E��́A���Ƃ��Ƌ㌎�\�����ł��������A�V���s�n�Ȃ̂ŁA�\�ꌎ��\�����ɍs����悤�ɂȂ����A���X�ł���B���̉���ɂ���āA���B�͊��l�ɂ��Ă̊T���A�����ꏭ�Ȃ���A���̉e�����Č������s���Ă���B�����ł́A���Ȃ��݂́u��{�v�ɂ�������l�ɂ�����鏖�q���A�\�����I�O���ɋL���ꂽ���̂Ƃ��āA�D�������Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B

�܂��A�u�������^�v�Ƃ���L�^���c���A�����A�̎��ɂ��Ȃ�ʂ��Ă����Ǝv����ޗǕ�s���^�͋ʈ�莞�ƁA�u��{�v�̍�҂��ڐG���Ă����\�����w�E���Ă������B���l�́A��O���ɏ��{�w�̂��߂ɑ�{�E��{�֏o������B���̂Ƃ��A���̑���������ċ�����͂��邱�ƂɂȂ��Ă����B�O�f�̇B�ɂ�������āA�u��{�v�ɂ́A�t���ДH�X�i�q�a�H�X�j�̉ƂɁA���̐����c����Ă���Ƃ����`�����L����Ă���B���́u�������^�v�̒��ɁA�u��{�v�̍�҂��w�E����Ƃ���̑��ʂ���Ă����i�����\�����j�B�u��{�v�̍�҂́A�ʈ�莞������A�ނ̎ʖ{���Q�Ƃ������A���邢�͔H�X�Ɏ�ނ��āA���̈ꕶ��F�߂��̂͊ԈႢ�Ȃ��B

�Ƃ���ŁA�u�������^�v�ɂ́u��{��V���v�Ƃ���L�^���c����Ă���B����́A�����ܔN�i�ꎵ��܁j�ɁA��{�_��̐璹�i�����j�S�����A���Ƃ̋L�^�����ǂ�A��������㌎�\��������\�ꌎ��\�����ɂȂ����̂����l�������̂ł���B�璹�S���͂Ȃ��l�����݂��̂��B�u��̉����������ł���A�����ĐV�ĕs�n�������Ƃ͂����Ȃ��v�Ƃ������L���炷��ƁA�����A��������̗��R�Ɂu�V�ĕs�n�v���������Ă���A����ɑ��锽�_�ł����������Ƃ��M����B�܂�A�\�����I�n�߂܂łɇE�̗������L�����Ă���A��{�ЉƂ����_�����ɂ�������炸�A�E���u��{�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�A�Ƃ����o�܂����ǂ����悤�ł���B����ɐV���s�n�ɂ�����̕ύX���A���l�̍��ɏ�����Ă���Ƃ��납��A���l�B�̈ӌ��ɂ���č�����ύX���ꂽ�Ƃ����A�����̉i�������Y���̌����ɂ܂ň����p���ꂽ�i�i���\�����j�B

�Ƃ���ŁA�u�������^�v�ɂ́u��{��V���v�Ƃ���L�^���c����Ă���B����́A�����ܔN�i�ꎵ��܁j�ɁA��{�_��̐璹�i�����j�S�����A���Ƃ̋L�^�����ǂ�A��������㌎�\��������\�ꌎ��\�����ɂȂ����̂����l�������̂ł���B�璹�S���͂Ȃ��l�����݂��̂��B�u��̉����������ł���A�����ĐV�ĕs�n�������Ƃ͂����Ȃ��v�Ƃ������L���炷��ƁA�����A��������̗��R�Ɂu�V�ĕs�n�v���������Ă���A����ɑ��锽�_�ł����������Ƃ��M����B�܂�A�\�����I�n�߂܂łɇE�̗������L�����Ă���A��{�ЉƂ����_�����ɂ�������炸�A�E���u��{�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�A�Ƃ����o�܂����ǂ����悤�ł���B����ɐV���s�n�ɂ�����̕ύX���A���l�̍��ɏ�����Ă���Ƃ��납��A���l�B�̈ӌ��ɂ���č�����ύX���ꂽ�Ƃ����A�����̉i�������Y���̌����ɂ܂ň����p���ꂽ�i�i���\�����j�B

�������ɁA�����ł́A���l�i��a���l�j�̉e���͂͑傫�������Ǝv���B�������A�]�ˎ���ɗR�������q���ꂽ���ƂƁA����Ƃ͕����čl����K�v������B�����Œ��ӂ������̂��A�̋L�q�ł���B�ʂ����āA���l�͎��������Ē��b�����サ���̂��낤���B���c���Y���̌����ł́A�����̋����́A������l�X����́A�u�����v�Ƃ����i�ɂ���Ă����Θd���Ă����i���c�\����O�j�B�܂��A�V����\�l�N�i��܌܌܁j�́u��d���a�����L�v�ɂ͌�_���オ�O�ѕ��ƋL����Ă���B�܂�A�\�Z���I�ɂ́A�|���̒��b�͎낵�Ċl��̂ł͂Ȃ��A������͂���ꂽ��A�����Ă�����̂ɂȂ��Ă����\���������B�]�ˎ���A�|���i賁E�\�E�K�j�́A��a�̍����Ƃ��Ĉꍑ�̕S���ɕ��ۂ���Ă������A���ۂ͓ޗǂ̔��S���������đ�h���ɔ[�߂Ă����B�S���͋����o���A���l�͕�s���^�͂Ƌ��ɁA���S���̔[�߂鋟�����h���Ō������邾���ł���B���b���낵�ċ�����Ƃ������Ƃ́A�����Ă���قnjÂ�����̏o�����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���m�̚n�݂ł����ɒʂ��A���Ђ��ւ�����a���m�̌���B�u��{�v�̏��q�������o�����l�̃C���[�W�́A�܂������Ȃ��u���m�v�ł���B�����Ƃ��A�u��{�v�̐}�����݂�ƁA���n��̍s��̒��ŁA�ˎ�̎����n����U�藎����A�\���n����������ꂸ�E����������l�q���`����Ă���B��a�S�R�ˎm�Ȃǂ��߂�捞�n���A�����Ɨ͋���������������̂ƑΏƓI�ł���B

���̂悤�ȁA���l�̉���Ɛ}���Ƃ̈�ۂ̈Ⴂ�́A�Ȃ������Ă���̂��낤���B����������ɂ́A�����̊��l�̗l�q��m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�]�ˎ���Ɋ��l���߂��Ƃ́A���Ő��������Ȃ�����c���ѓ���������Ă����B�܂�A�喼�ɏ�����������悤�ȕ��ʈ�ʂ̕��m�ł͂Ȃ������B�������ɁA�ނ�̒��ɂ́A�����ȗ��̌n���������A�O�����z���鉮�~�n�����L�͎҂��m�F�ł��邵�A�S���Ƃ��ĉۂ�����ׂ����S���Ə�����Ă����B�Ƃ��낪�A�\�����I�㔼�ɂȂ�ƁA�v��������̂�������A��������͏���Ə��̓�����F�߂Ȃ��Ƃ����������o�Ă��Ă���B�܂��A��Ŋ��l�ɏ]���|����I���Ƃ��������́A�ޗǂ̐����Ǝ҂��p�ӂ��Ă����B�܂�A���l�̉Ƃł���Ƃ����Љ�I�n�ʂ́A�����������������̂ł���B����ɑR���邩�̂悤�ɁA�\�����I�����̊��l�́A�q��E���̂����O����A��V�E�z�O�Ȃǒʏ�̕S�����p���Ȃ������E�����𖼏�邱�Ƃ������Ȃ�B�ѓ��ɑ��邱����肪�m�F�ł���̂��u��{�v�̏����ꂽ�\�����I�O���ł���B�����͎���̃A�C�f���e�B�e�B���m�ł�����̂Ƃ���R����K�v�Ƃ��Ă����̂ł���A�u��{�v�̋L�q�͔ނ�̈ӌ��ɉ������̂������̂ł͂Ȃ��낤���B

�u��{�v�ł̏�������E�`������́A�\�����I�O���̊��l���A���������L�������A��{����߂���Ȃɂ������̌����Ǝ��ԂƂf���Ă���B�u��{�v�̔ōs���̂��̂��܂��R��Ƃ����ׂ��ł��낤���B

�m�Q�l�n�i�������Y�u�t����{����Ղ̗��j�v�w�F��̕��x�����N�B���c���Y�u����߂��镉�S�Ƒ��^�v�w���j�w�����x�Z�ܓA����O�N�B�����u���ߐ��ڍs���̏t����{��Ƌ������S�v�w�_�ˑ�w�j�w�N��x��l���A�����N�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�t����{����Ց�P�T�W�@���W�^��a�m�Ƃ���Ձx�t����{����Օۑ���A1999�N11��11�����s�AHP�f�ڎ���A����

����Տ��_

�t����{����Ղ̎�Î�

�@�\�\�ʉ�t�ƏO�k�\�\

�����@��O(�V����w���₳�ƌ�����)

�@�t����{����Ղ́A�����ېV�ȑO�܂łȂ�������������Î҂Ƃ��čs���Ă����A�Ƃ������Ƃ͂悭�m���Ă���B���̗���������ꏊ�̈���A����𖼂̋V�ł���B�c�y�E�\��̎��E���]�E�גj�E���y�ȂǂȂǁB�Ղɏo�d���A�|�\���d����l�X�������ɏW�܂�A�����̏o�Ȃ��m�F����̂ł���B�ł͂Ȃ��A����Ȃ̂��B

�u����������Î҂�����v�Ɠ����Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ��B�����A�������Ƃ����Ă��傫�Ȏ��@�g�D��������A����������̓I�ɍi�邱�Ƃ��ł���B���Ȃ��Ƃ��A�����������ߐ��ł͏O�k�i����Ɓj�ƌĂ�锼�m�����̑m���������A�𖼂̋V�̒��S�ɂȂ��Ă���B�]���O�k�́A�������@�̕��͂Ƃ��Ē��ڂ���Ă����B�ŋ߂ł��q����@���I�ȑ��ʂ��N���[�Y�A�b�v����Ă���B�\�ܐ��I�Ɋ����Îs�����A�D�L�������ɑ�a���x�z�������䏇�c�͂��̑�\�ł���B�O�k�͖��N�ɓ���ł����Ȃ���d�\�̎�Î҂ł�����B�O�k�Ɠ���̂������͐[���ƍl����ׂ����낤�B

�Z������A�O�k�͐V�V�ŏW����J���A�̓c�y�������w������B������d�v�Ȗ����ł���B�Ƃ��낪�����Z������A�ʉ�t�i�ׂ����̂����j�̖V�ɂ����āA���L�n��i��Ԃ��߂����߁j���s����B���L�n��Ƃ́A���̔N�̗��L�n��d�ҁi���l�E����ɂ�j�����肷�邱�Ƃł���B�܂�A����Ղ̏����́A�ʉ�̍s���ƏO���̍s���Ƃ̓�ɂ���Ďn�߂��Ă���̂ł���B

��O���A���{�w�i�悢�݂�����Łj�ɏo������̂́A�c�y�@�t�Ɗ��l�ł���B���҂����荇�����̂悤�ł���B

�@���������ʉ�́A����ՑS�̂ɂ�������Ă���B�Ⴆ�A��O���A�d�����g���Ƃ��Ď�{�֑J�K�̈ē�������̂́A�ʉ�ł���B�J�K�エ�����ōŏ��ɕ���̂��ʉ�ł���B�瓖�����A�������s���͂��̕ʉ�w�����Ƃ�B�O�k�ȏ�ɍ�ւ̂������͐[���̂ł���B

�O�k�̂����Ƃ����ꂪ�܂����ꏊ���A����𖼂̋V�Ƃ���A����̕ʉ�͂ǂ��Ɉʒu����̂��낤���B���݂ł��������̓�[�ɉ������݂����Ă��邪�A�]�˒����ɍ��ꂽ�u�t����{��{���}�v�ł́A�������u����̉����v�ƌĂ�ł���B�}�̂悤�ɁA�ʉ�E���ʉ�E�O�j��l���o�d�A�ꓖ�������A�d���͓������ɏ����ɍ���B�ʉ�͐��ʂ��炨�����S�̂����n���̂ł���B

�d�v�Ȃ̂́A�������ɐ_�a���������鎞�A���̉����̓��ł́A���V�i���傤����j���s���邱�Ƃł���B����́A�u�����̑V�v�u�䑊���̌��v�Ƃ��Ă�Ă���B�сE���E�����E���n�E����E���k�ށE�n�A���ɂ͂ǂ�����č��̂��z�������Ȃ����A�u�P���v�Ə̂���Ɠ��̌`�����������Ȃǂ��A��t�ɕ��ׂ���B�u��}�v�ł́A�ʉ�E���ʉ������A�O�j�͖k�����ɍ���A�ꓖ�����d������Ƃ����B�ڗ����͂��Ȃ����A�ʉ�_�����Â����̂̑�\�ł��邩�炱���A�������ɑJ������{�̐_�ƂƂ��ɐH����p������Ƃ����Ă悩�낤�B

�@���������t�́A�������S�̂��Ǐ������E�ŁA�w���̒�����I���B���̒��̈�l���ʉ�ɂȂ�̂ł���B�ʉ�ɏ]���O�j�E�́A���@�̓������s���@�ւł���A�ꓖ�͒��j�A�d���͌��l�Ƃ��Ă�鉺����l�ł���B�����������̎��@�g�D���������Ă����t�L�����̌��t���g���Ȃ�A�u�����n��v�̑g�D�ł���Ƃ����悤�B��t���̐����ł́A�����n��Ƃ͕ʂɁA��O�E�O�k�n�̑g�D������B�ʉ�ƏO�k�̍s���̕���́A��̎��@�g�D�ɑΉ�����ƍl�����Ȃ����낤���B

�u��}�v�ł́A�ʉ�̌t�́A����𖼂̋V�⏼�̉��̍s���Ɏd�����g���č������邱�ƂɂȂ��Ă���̂ŁA��̍s�����NJ�����B�����Ƃ��u��}�v�ɂ́A�ނ炪�ǂ��Ɉʒu����̂��͂�����ƋL����Ă��Ȃ��B����O�k�́A�������ł���̉����̊Ԃɗ������Ԃ��\�\����͒���J�i���j��ƌĂ��\�\�\�A�s�������Ȃ�i�݁A�����Ƃ������悤�ȍ��ł���B�ނ����Ď�Î҂ƌĂԂɂ͂��������݂���B���ꂼ��Ɏ�����̕��S����܂��Ă����ƍl���������悢���낤�B

�O�k�ƕʉ��ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ������s���̈���A��O����̍��i�������j�ɍs����O�k�̖I�N�ł��낤�B�O�k�͏W��ꏊ�ł���哒���ŁA�u��ɂ͑����̐l���W�܂邩��A�Г��ߕӂ̈ٗވٌ`�E���q�s��̎҂͌����ɏ����v�Ƃ���������q�ׂ�̂ł���B�O�k�́A���オ�I���Ƃق�L�𐁂��A�������ւ��Đ�ł��A����ɗ������ԁB�q��������ł���B����A�ʉ�͑J�K�̂��߂̈ē������킷�B���Ȃ킿�A�Ղ��n�߂�̂ł���B

�����ł́A��ɐ퍑������ߐ��̃C���[�W�ō������Ă݂��B��Î҂��鋻�����̎��@�\�����A��̌`�Ԃ�s���̍s����ꏊ�A�����ɉe�𗎂��Ă���B�������̎��Ԃ����炩�ɂȂ��āA���߂Ĉʒu�Â��������Ă���悤�ɂȂ�̂ł���B

�@�w�ޗǐV���x2000�N12��1��(��)�@�Ȃ疯���ʐM85�A�ꕔ�C��

����Տ��_

�����@��O(�V����w���₳�ƌ�����)

�@���݂̏t����{��i����Ձj�ł́A�V������������@�����p��ʂƂ���A�s��̍Ō������̂��喼�s��ł���B�u�t����{����Ց喼�s��ۑ���v�̓w�͂ɂ���ċ߂��A�|�����E�܂����s�����Ă����B

�@�@�@�u�R���v�Ƃ���

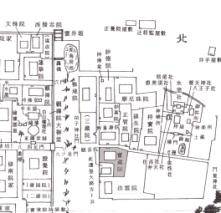

����́A���������]�ˎ���ɁA��a�ɗ̒n�������Ă����喼�E���{���߂����̂ł���B���ۊ��ɐ��������u�t����{��{���}�v���ɂƂ�A�����i���j�̕�[�ɂ��āA�����b���i�S�R�ˁj�̕S�O�\�{��擪�ɁA�����a���i�Ôˁj�\�Z�{�A�A���E�q�卲�i����ˁj�O�\�{�A�����A�n��Z�{�A�D�c�����i���{�ˁj�\�ܖ{�ȂǂƋL���Ă���i���}�A��������u�t����{���}�v�j�B�u��}�v���݂�ƁA���������ł͂Ȃ��A�k���̏��m�A������|��������̂��s��ɉ�����Ă��邩��A�Q���̐l���͒����̐���肩�Ȃ葽�������B�����Ƃ��A�u�喼�s��v�Ƃ͋L���ꂸ�A�u�O���l���m�s��v�Ƃ���B

�@���݂͍s���Ă��Ȃ����A�����̑O�ɂ́A�喼���̑�����d����ƒ��L�̂���u�捞�n�v�S�O�\�O�D������i�E���}�j�A���̌��ɌS�R�E����E����E�ɉ�̊e�˂���d����u���n�v�i���������܁j�l�\�l�D���]���B�u���n�v�́A�Ƃ݂̂̔n�ł���B�쑾���E�������E�����̎������A�x����ł���u��ˁv���喼����o�����ƂɂȂ��Ă����B�K�E賁E�e�Ƃ�����h���ւ̊|���i�|���Ƃ������j�̕�[���܂߂āA�����ނˑ�a�ɗ^����ꂽ�̒n���ɔ�Ⴕ�ċ`�����Ă����B���̌R���ƌĂ�ł悩�낤�B

�@�喼������Ղ̕�d�ɉ����悤�ɂȂ����̂́A�L�b�G��������Ղ���ÁE�Q������������n�܂��Ă���B�����Ƃ��A���̎Q���̍����́A���l�ɂ�闬�L�n��d�̉�������ɂ���Ƃ����̂��A���̍l���ł���B���������L�n���x�삷��̂��A���̍����̈�ł���B

�@�@�@����ːl�n��s�̍珀��

�@�ł́A�ǂ̂悤�ɑ喼����d�����̂��B�K������˂̓��c���g���L�����u�t�����l�n��s�Ε��V�L�v�i�������N�`�������N�j�Ƃ����j�����݂邱�Ƃ��ł����̂ŁA���̎j������A�]�ˎ������ɂ����鏬��˂̋ߕ��̊T�����Љ�Ă݂悤�B

�\��ɂ�����悤�ɁA����˂ł͕�d�̐ӔC�҂��u�t�����l�n��s�v�Ƃ������B�����ΐl�n��s���߂�͖�O�Y�E�q�傪�A��p�l���Ж��ł���������A���Ȃ�̗v�E�ł���B����Ɠ��i�̐l�������A��ւłƂ߂Ă����悤�ł���B�����Ƃ��A�������������葼�̏o�����������肷��ƁA������O���B�l�n��s�ɂ́A�蓖�₪�x������邪�A�Ƙ\��\�Έȏオ��A����ȉ����O���ƂȂ��Ă���i�V�ۏ\�O�N�ȑO�͕S����j�B����ɁA�Y���E���������E�_�n�����E�d�����������ƂɂȂ��Ă����B

�l�n��s�́A�����ď\���\�ܓ��A�x���Ƃ��\�ꌎ�̏��߂ɂ͔C�������B�\�ꌎ����ɂ́A�ޗǕ�s������|���E�_�n�E�������̕�d�𖽂��鏑�t���͂�����ł���B�\�ꌎ��\���ɂ́A�|���[���ɗ��������ߘd�����ޗǂɏo�����Ă����B

�\�ꌎ��\�������A�{�i�I�ȏ������n�܂�A�l�n��s�͐��i���ւɓ���B���c��֍C�����Ƃ�ɍs���A���c�Ђ_�y�K���[����B�l�n��s�̐H���͕ʉ�p���A��̊����ɒ��A��������A�P���̛ޏ����ΑK��n���Ă���B�q��ɂ��ẮA���Ȃ�C�������Ă���B

�s��̐l���͍쎖���������A��s���n�̖ѐU���X�Ŏ������Ă���B��s�ɂ�������͐S���̂�����̂���ʂɌق��ȂǁA�Ȃ��Ȃ��ׂ����C�z��ł���B��O���̓�\�Z���ɂ́A��}�≟�i�������j�̑��y�Ȃǂ�����ė��āA��O�œz�������̗��K����B��d������̂ɗ����U���𒍈ӂ��邪�A�ޗǕ�s�����璆�N�ȏ�́u�_���̎ҁv�ŋ߂�悤�Ɏw��������Ƃ�����݂�ƁA�s��̗�V��@�͂������������������悤���B

�@�@�@��������o���@

�@�瓖���̏o���͔����Ƃ�������A�ߑO�O�������ł���B�S�R�E������ŋx�e���邪�A������̒��������l�ځE���߂ɒ��ւ��A�Z�i�ߑO�����j�߁A�J��ɍ��킹�ޗǕ�s���֏o�d�̈��A�ɏo�����Ă����B

���A�̌�͏h�ŋx�e�B���̊Ԃɐ_�l���n���P���ɗ��Ă���B�܂��i�ߑO�\���O�j�ɂ́A�S�R�˂̐_�n�E�������������A����˂̌�ɑ����ĎV�~�֏o��B�����œn��̏��Ԃ�҂��A����ˁE�S�R�˂̏o���Ǝ�D�i���h�j�̌����A�O�k�ւ̈��A�Ȃǂ�����B��i���߁j���ɁA�h����ٓ����͂��A�V�~�̏�Ō��������Č�ւŐH�����Ƃ�B

�����i�ߌ�O���j�����珔�m�̓n�肪�n�܂�A�R�Ōт̂��������т����i��}�Q�Ɓj�A�ē��ɏ]���ď��̉���n��B�ޗǕ�s�̑O��ʂ鎞�ɂ͖ڗ����ʂ悤�ڗ炷��B�n�肪�I���ƁA���𗧂����ׂ����ŋ����ɍ��|���Ă��炭�T���Ă���B���̗l�q���A�u���L�n�V�}�v�ɕ`����Ă���i�����}�j�B�ޗǕ�s�ւ̖��D��I�����ނƂ��̂܂ܑގU�B����ɂ�����ƁA�ƘV�E�ڕt�Ȃǂ֖�����d���I��������Ƃ���āA���̔N�̐l�n��s�̖�ڂ��I���B

�N�ɂ���Ď�Ⴂ�����邪�A�����ނˈȏ�̂悤�ɋ߂��Ă���B�����̒��A�������瓮���n�߁A�����������ԎV�~�ɍ����Ă��Ȃ���Ȃ炸�A�V��ɂȂ����͖�O�Y�E�q�傪�e���������������̂��悭�킩��B

�@�@�@�Љ�̏k�}

���̎�o�ɂ��A�S�R�ˁE����˂���̓I�ɐl�������ĕ�d���Ă��邪�A���̂悤�ȗ����ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A���̂ɏ����Ă���D�c�L�O��́u�a���v�ł́A���i��N�̋L�^�ł́A賁E�\�E�K�����ł͂Ȃ��A���������E�쑾�����E�����E��ˁE�n����т��̏��܂ł��A�g�쉮�P�\�Y�Ƃ��������ɂ���ėp�ӂ���Ă���B�����́A�]�ˎ���̉ݕ��o�ς̐Z����Љ�I���ƁA�����Ă͐g���̂�����ɋK�肳��Ă���B�炪���ʂȋV���Ԃݏo���Ă���Ƃ��Ă��A�]�ˎ���̎Љ�����̂悤�ɂ����ɉf���o����Ă���̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�w�ޗǐV���x2001�N12��7��(��)�@�Ȃ疯���ʐM93

����Տ��_

�����@��O(�V����w���₳�ƌ�����)

�@�������j�̒��ŁA�t����{����Ղ��ł��傫���ω������̂͂����A�Ɩ����A�u�����ېV�v�Ɠ����ĂقڊԈႢ�͂Ȃ��B�ȗ��A�������̍s���͎����A���邢�͖��O�͂��̂܂܂ł��A�`�Ԃ͂����Ԃ�ƕω����Ă��Ă���B

�@�@�@�������N�̕ω�

�@�����ɂ����A����͓����B�܂��A�������N�A�_����������ɂ��A�������̑m������Ăɏt���Ђ̐_�E�ɂȂ������_�ł���B�t���ЁE�������̍����͂悭�����Ă��邪�A����Ղł́u�]���ʂ�v����������A�ґ������������̌��m���́A�U���ł͂Ȃ���߂𒅂ď]���̖����Ƃ߂��B�܂��A�p�~���ꂽ�ޗǕ�s���̑���ɁA�ޗnj������l���o�d���Ă����B����A�S�R�˂Ȃǂ͕�d����l�n�E�|���̐��Ȃǂ����炵�A�c�y�̐F���������ɉ��߂�ꂽ���A����͊ԈႢ�Ƃ��āA������N�ɂȂ�ƌ��ɖ߂���Ă���B���g�́A�������N�͎����ҋ�F�����B�֏o�����A��������N�ɂ���͂莁���҂��s�݂Ƃ������ƂŁA��d�͌������Ă���B

�@��ڂ̉���́A���З̂̏�n�E�_�Љ����E�p�˒u���������������l�N�ł���B�_�Ђ̎ЉƁE�H�X�A���邢�͋���������ґ������_�E�̑命�����ƐE�A�ȑO���牺�t����Ă�����o������X�ƍ팸����Ă������B��������t���W�߂邱�Ƃ�������Ȃ��������߁A�V�������Ă�����������Ȃ������B�ω��̑傫���ł́A�����Ƃ��傫�ȉ���Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�@�����Z�N�\�ɂȂ��āA��t�W�߂��F�߂��A�s���g�D��ʂ��Ċ�t�̒��ʂ����X�։ꂽ�B�������A�J��Ԃ�������Ă���Ƃ�����݂�ƁA���ʂ͎v�킵���Ȃ������悤�ł���B

�@�ՓT�o��B�̂��߂ɁA�t����{��ՓT���b���ɂ���ďt���u������A�L�u�ɂ���t���������̂������\��N�㌎�ł���B��l�����茎��K�ܗЂ��ܔN�Ԑςݗ��āA�ՓT�̗����ƗI�v��}�낤�Ƃ�����̂������B�܂��A���t���ЁE�������̗̖̂��ɂ����t���u����������āA�����ۑ��̓������o�閾���\�Z�N����܂ł́A�����Ƃ�����Ȏ������x���Ă����B

�@�@

�@�@

����𖼂̋V

�@���āA�傫���ς�����Ǝ���������s���̈���A����𖼁i���傤�݂傤�j�̋V�ł���B�������N�ɓr�₦�Ă������A���a�Z�\�N�ɕ�������A�ޗnj����O���o���������n��s�A����Ղɂ������������Ƃ��ɍs����B���݂̍s��́A�i�q�ޗljw���ʂ��炨�����Ɍ������O��ʂ��̂ڂ��Ă��邩��A�������ɂȂ�B�Ƃ��낪�A�C�����āw�t����{��{���}�x���݂�ƁA�s��͐������ŁA���ƕ������t�Ȃ̂ł���B

�@�������Ɉړ����闝�R�̂������͐����ł��邪�A�����悭�킩��Ȃ��B���Ȃ��Ƃ������邱�Ƃ́A�𖼂Ƃ͕�d�҂������������邱�Ƃ�����A�`�������Ă���Ƃ͂����A���傪�s���̏o���_�Ȃ̂ł���B

�@���Ƃ��A������N�ɑ�a�m���܂Ƃ߂��s�����ł́A�ߐ��ł́A�瓖���A���l�͖ݔѓa���ɂ����h������A�M�䒬�E����r�k�[��ʂ�A���݂̑啧�ق̑O�ɏo��⓹�i�n���j��ʂ��āA�����������̌x����ɂ��B�����āA���l�������ˎ莙�i���Ă̂����j�E�g���i�����̂����j�E�����́A���Ԃ�҂��Č𖼂������邱�ƂɂȂ�B

�@�𖼂��ςނƁA���̈�s�͓������E�ԎŒ��E�牮���Ƌ������̒z�n���܂��A���k�̌��傩�狻�����̒��ɓ���A�ϑT�@�ŏo�Ԃ�҂B���̊ϑT�@�̏ꏊ�́A�ޗnj����������Ԃ̖k��������ł���B��������́A���������A�䗷������̍댴�ɋx���i�₷�܂��j��݂��ċx�e����B��t���E�n����́A���傩���̒����O���o�ĊϑT�@�ւƌ������B

�@�c�y�̈�s�����Ƃ͏����Ⴄ����������B�c�y�͂�����ŏ��Ɍ𖼂������A���傩�狻�������ɂ͂����āA���̌𖼂��ςނ̂�҂B�𖼌�A������o�āA��͂萼�������A���������ď��{�喾�_�œc�y�̕�[������B���̓c�y�̏��{�w�́A���݁A���n��̑O�ɍs���Ă���B

�@�@�������̍炩��t���̍��

�@�Ȃ��A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�̂��B����́A��{����d����W�c�̑��l���Ǝ������ɂ���Ƃ����Ă悢���낤�Ǝv���B�ՋV�͎�{�_�傪���S�ƂȂ�A�t�y�║�y�͓�s�y�����A�c�y�͓c�y�����A���L�n�͊��l���A���y�͔\���҂��߂Ă���B�e�������ꂼ��̃p�[�c�S���A����𖼂̋V�ɂǂ��āA���߂đS�̂��p�������n�߂�B�����A�W�O�]�[�p�Y�������ݏグ��悤�Ȋ�����������B�R�[�f�B�l�[�^�[�́A��S�̂��^�c���鋻�����̕ʉ�t�i�ׂ����̂����j�ł���A�ߐ��ł͓ޗǕ�s������������Ă���B

�@�����ȍ~�́A�������̍炩��t����Ђ̍�ւƃV�t�g���A�������_�Ђ̎哱�I�ȗv�f�������Ȃ��Ă���B�������N�̉���̈Ӗ��͂����ɂ���B

�@�@��̕���

�@���j���o�āA���݂̍s��ɂ��[�����������܂�Ă��邵�A�t����Ђ̍�Ƃ��Ă̐��i�t�����͂����肵�Ă���B�����͒P���ɍ]�ˎ��゠�邢�͂���ȑO�ɖ߂����Ƃł͂Ȃ��A���̎���̂��̂Ƃ��Đ����Ă������Ƃ����߂���B

�@�C�����Č��݂̓���𖼂̋V���݂�ƁA�d��̋������m�͑喼�s��̑O�ɑސȂ���B����́A�]�ˎ���̏O�k�̔N���s���ɏ]�����Ƃ����B�w�t����{��{���}�x�ł��喼�s��͓���Ō𖼂������Ă��Ȃ��B�����ɁA�蒅���Ă���s������Ȃ���A���V�������_�Ђ̌�����������Ă���B

�@�@�w�ޗǐV���x2002�N12��10��(��)�@�Ȃ疯���ʐM103

![]()

�@�@�@�@�]�ˎ���̓ޗǁi��j

�@�@�@�@�@�@�\�\����ՂƑ�h���\�\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���₳�ƌ������������@�@�����@��O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�u�]�ˎ���̓ޗǁv�Ƃ���������������܂������A�{�N�͏t����{�̐_���o�����Ĉ��N�ɂȂ邻���ł��̂ŁA�֘A�̘b��Ƃ��āA�u�t����{����Ձv�ɂ��ču�`�����܂��B����ՂƂ����Ă��A�b���v�f����������܂��̂ŁA�����͑�h���ɏꏊ���i��Ȃ���b��i�߂܂��B�����m���Ǝv���܂����A��h���͖ݔѓa���ɂ��錚���ł��B

�@���W�����ɂ́u�₩�ȌÑ�j�v�Ə����܂������A�ޗǂƂ����ΌÑ�j�ł���܂��B�ޗǎ���̐����̒��S�ł���A��������t����Ђ��邢�͓��厛���n������܂����B�����̎��Ђ��ł����͂��������̂������ł���A����ɐ퍑����ɂ́A���Ђ̉��Ő������Ă������l�����A�Îs�����ⓛ�䏇�c�Ȃǂ̗L���Ȑl�����o�ꂵ�܂��B

�@����ɑ��āA�����̘b�̒��S�ƂȂ�]�ˎ���͂��܂�ς��Ƃ����A�n���s�s�����Ă�������ł���܂��B�������Ȃ���A�l���Ă݂܂��ƁA�]�ˎ���͂��������n���̎���ł���܂��B���̍��̓ޗǂ͉������Ă����̂��B�N�E�n�ȊO�ɁA���ɖڗ������Y�Ƃ͂Ȃ������̂ł����A��͂�ޗǂƂ����ΐl�X�����Ђ̎Q�w�ɖK���n�ł��B��ɂ͂��ꂪ�ό��ƂȂ�A���̗��ꂪ�ό��s�s�ޗǂւƌq�����Ă��Ă��܂��B

�@�������A�ޗǂƂ����n�͂���Ȃ�ɐ����I�ȏꏊ�ł����B����苻�����Ət���Ђ̗��������킹��ƒm�s���ɂȂ�A���̌���ł͗��h�ȑ喼���Ƃ����܂��B��a���ł́A��a�S�R�˂��ˏo���đ傫���A�ő��˂Ƃ��ɂȂ�܂��ƈꖜ�ł��̂ŁA�t���Ћ������́A�ޗǂł͂���Ȃ�ɑ傫�Ȑ��͂������Ă����Ƃ����܂��B�]�ˎ���̎��@�̒��ł��g�b�v�N���X�̒m�s�n�ł��B

�@�t���Ћ������̓��Ƃ����Ȃ�����A�����ɂ́A�����ł��܂��܂ƕ������Ă��܂��B�܂��t���Ђ��O���S����A���̒����ЉƂƔH�X�Ƃłقڔ������ɕ�������܂����B�������̎��啪�͈ꖜ�ܐ����܂����B�ʂ̖V�ɁA�Ⴆ�Α����@��@�Ƃ������V�ɂ܂Œm�s��^�����Ă����̂ŁA���ۂɂ͈ꖜ�ܐ���ׂĂ����@�̋��L���Y�ł͂���܂���ł����B����Ƃ͕ʂɁA���@�ɐ�ܕS�A���@�ɋ�S�A�O�k�ɎO�S���\���^�����Ă��܂����B�����ł����A���䏇�c��Îs�����Ƃ������l�������O�k�̐g���ł����B�ߐ��ɂȂ�Ƒ喼�������l�����͂��Ȃ��Ȃ�܂��āA�ޗǂɏZ��ł����͂��Ȑl�������O�k�ƂȂ�܂��B�Ⴆ�ΎO��ʂ̒��قǂɂ�����������ǂ̋e�����O�k�ł����B�ߐ��̋������̗̒n�́A�ޗǎs�����邢�͑�a�S�R�s���ɗ^�����܂����B

�@�ޗǕ�s���́A���̓ޗǏ��q��w�̂���ꏊ�ɂ���A���̂����łȂ��A��a�ꍑ�̍s���Ɋւ��܂��B�������喼�͂��܂����A�̒n�Ԃ̑i�ׂȂǂ��ޗǕ�s���ŐR�c����܂��B�����ň����Ȃ����́A�������Ȃ����̂��A���s�Ȃ�]�˂ւ����Ă������悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̑��ɋ��������������킯�ŁA�ޗǂ͒n�������̒��S�ł������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�t���Ћ������́A�喼�Ɠ������炢�̒n�ʂ�^�����Ă��������ł͂Ȃ��A����ȊO�ɂ��������̎x���{���炤���Ă��܂����B�t���Ђł����A��\�N�Ɉ�x���ւ������Ȃ��܂��B�Гa��S�����Ē����̂ł����A���̓s�x���{�����^�����܂����B

�@�������ɑ��ẮA���̂̒��ɏC�������ݒ肳��Ă��܂����B����Ƃ͕ʂɁA�c���ܔN�̊փP���̍��킪����������ɁA����ƍN���A�����������������ɂ͊�t����Ɩ����Ă��܂��B���ꂪ���ۂɎ��������̂��A���i���N�̉Ύ��̎��ł���܂��B���̎��͈��@�Ȃǂ��Ď����܂������A�ʂ�ɏC��������t����Ă��܂��B�������A�����������ۂɉЂɂ������Ƃ��́A���{���g��������Ŋ�t�ł����A�����ł̍Č��𖽂����܂��B���̂��߁A�Ȃ��Ȃ��Č����i�܂��A���݂Ɏ����Ă���̂͂悭�����m�̂Ƃ���ł��B��\�N�Ɉ�x�̏t���Б��ււ̓̊�t�́A������ɋꂵ�݂Ȃ���������܂ő������ƂɂȂ�܂��B

�@����ȊO�ɁA���N�̏t����{����Ղɑ��Ă������܂Ŏx�����Ă���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���X�ɂ���Ղ̂ق��֘b��i�߂Ă����܂��B

�@�ޗǕ�s���i���{�j�ɂ�邨��Ղւ̊�t���d�ɂ͊������܂����B

�@��͌�a�̖ł��B���N�A��{�̂�������a�͍�蒼����܂��B��a���邢�͂���ȊO�̉�������邽�߂̖́A���{���ʓ|���݂邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B�ޗǕ�s���́A���N�A���́E���̂��Ƃ킸�A��a���̑��X�ɖ��l�S�{�ۂ��܂��B�]�ˎ���̑��̋K�͂͐��Ŏ�����܂����A���̍��v���O���l�A�ܐ�Β��x�ɂȂ�悤�ɑ��X��I�т܂��āA�����������X�����������S�Ōܖ{���x��[�߂܂��B�w������ꍇ���������悤�ł��B���N�́A�ʂ̑��X���I���Ƃ����悤�ɁA���N���Ԃɂ������Ă����܂��B�������A�g��S�Ɋւ��ẮA��\�N�Ɉ�x�̑��ւ̖���t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA�Ə�����܂����B

���Ɋ|���ł����A����͑�h���Ɋ|���邨�������ł��B賁i���S�j�E�e�i�S�O�\�Z�j�E�K�i�S�l�\�O�j���������܂��B��a�ɗ̒n�����L����喼��㊯�Ȃǂ��A�ޗǕ�s���̎w���ɂ��A�m�s���ɉ����đ�h���ɔ[�߂܂��B

�@���ł���h���ɂ͊|�����|���܂����A�e��K���|���邱�Ƃ͂������ɓ���悤�ł��B�����ɍ��������|�����Ă��܂��B

�@賐��S�A�e�E�K���ꂼ��S���\�ƈꌾ�ɂ����Ă��A�W�߂�̂͂Ȃ��Ȃ�����Ǝv���܂��B�����́A�̎傪�߂��Ă��đ�h���ɓ͂���킯�ł͂���܂���B�قƂ�ǂ͑��̏������ӔC�������Ă�����A������������̂͐����ƂȂ������S���E����ł���܂����B�����͐�������賂Ȃǂ��̂ł��B���������̂��������Ă����Ƃ����L�^������܂�����A�����O�ɕ߂��Ă������Ƃ������ł��܂��B���������A������̂͋Ǝ҂ł���ς������̂ł��傤�B

�@�[�߂�ꂽ�|���́A��h���Ɋ|�����܂����A��{�E��{�E����R�����ɉ^�ꋟ�����܂��B

�@����ȊO�̕�d�ɁA�喼�s��E�捞�n�E���L�n������܂��B���݁A�捞�n�͍s���Ă��܂��A��a�̗̎傩��R�n����O�O��������Ă��܂����B

�@���̂悤�ɁA�]�ˎ���̂���Ղ́A��a�ꍑ�̍����A��������d�����ł������Ƃ����Ă悢�̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���āA���ɗ��L�n�ɂ��Ă��b�����܂��B

�@�]�ˎ���̗��L�n�ɂ́A�V����O�N�ɖL�b�G������a�ɓ���A���䎁���ɉ�ɍ��ւ���Ă���Ղ����ނ������߁A�����Q�����G�����A���L�n���d�����a���l�������Ăі߂��ĕ�d�������A�Ƃ����`��������܂��B�Ăі߂����͎̂�����������܂��A���ނ�Q�����̂ł͂Ȃ��A�G���͂���Ղ𗘗p���Ď����̐����I�ȗ����z�����Ƃ����A�Ǝ��͍l���Ă��܂��B

�@��h���́A���L�n���d�����a�m���邢�͊��l�ƌĂ��l�����̏h���ł���A�]�ˎ���𒆐S�ɍl����ƁA�ނ�̌��ւ���ꏊ�ł�����܂����B�]�ˎ���̂���Ղ͏\�ꌎ��\�����ɍs���Ă��܂������A��a�m�͏\���A���ɏW�����āA�\�ꌎ����ɏt���Ђ֎Q�w���܂��B���ۂ͏\���A���ɂ���ė���̂͑�\�҂ŁA�S���������͍̂�̎����O�ƂȂ�A�����Ō��ւ��������܂��B

�@�퍑����܂ł́A��O���ɓޗǓ��肵�܂��̂ŁA���ւ͑�h���ł͍s���Ă��܂���B���O�ɓޗǂւ������l�����̏h���������̂ł��B���h���Ƃ������t������܂��̂ŁA���S�ƂȂ�h������h���ł������Ǝv���܂��B��h���͍]�ˎ���ɂȂ��Č��ւ���ꏊ�ɂȂ����̂ł��B

�@�ł́A�ߐ��̑�a�m�͂ǂ̂悤�Ȑl�������̂ł��傤���B�ނ�͕c���ѓ���������Ă��܂��̂ŁA�`���I�ɂ͕��m�ł��B�Ƃ��낪�]�ˎ���̕��m�́A�鉺���ɏZ��ōs��������s���l�ł��B�c�┨���k���Ȃ��Ƃ����̂��{���̎p�ł��B�������A��a�m�͕c���ѓ���������Ă��邪�A�c�������L���Ă���B���ɒ��r���[�ȑ��݂ł����A�ߐ������̒i�K�ł͔ނ炪���̍s���������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

���݂̑�h���́A�\���N�O�̉Ќ�ɍČ����ꂽ�����ł��B��h���Ղ̎��ɂ́A����Ղɕ�d����l�����̑���������t�����Ă��܂��B��a�m�̑��������ׂ��܂����A���̂Ȃ��ɁA�ۂɈႢ��H��ۂɐ��̕����������������䂪����܂��B�����́A�]�ˎ���̑�a�m�̉Ɩ�ł���܂����B��a�m�ɂ́A���c�ƁE�����ƁE�����ƁE����ƁE�⓰�ƂȂǂ�����܂����B���̂����������͉�点�Ă��������܂����B

�@���c�Ƃ͍����Â��������c���Ă���܂��āA���ɗ��h�ȉ��~�ł��B�]�ˎ���̎j���ł́A���̕ӂ�͏�_���ƌĂ�Ă��܂����B���c�Ƃ̋ߕӂ���قł��������Ƃ𐄑������܂��B

�@�����Ƃ́A��������������������҂ɂƂ��āA���ɏd�v�ȉƂł��B����́A�����ł̗��L�n�̋ߕ����������u���여�L�n���L�v�Ƃ����j�������L���Ă�������ł��B�c�O�Ȃ������̕��̏��݂͂킩��܂���B

�@

�����Ƃ́A�����ƂƓ������ɏZ��ł��āA��͍��������ɂ���܂��B���a�̏��܂łɑ����o�Ă��܂��Ă����悤�ł��B���́A�������ƂȂ��Ă��܂��B��ɂ͖�풆�ƒ����Ă��邱�Ƃ���A���炭�����̐搶�ł������Ǝv���܂��B

�@�L�����̍⓰�Ƃ́A���݂͍L�������o���āA�����̕��ֈڂ�Z��ł����܂��B������͔����Ƃ̌n�}���������ŁA����������Ɠ�����O���ɂ���܂��B

�@���̂悤�ȉƂ̐l�X���A�\���A���Ɍ��ւ����܂��B���ւ̏ꏊ�͗��c��ɂ���䕼��ł��B���̏ꏊ�͂���ՂɌ��炸�A��a�~�n�̋{���̑������C�������ɗ���ꏊ�ł�����܂��B����ՂɎQ�����鏬��˂̐l�n��s�����c��Ō��ւ��Ă��܂��B���̌䕼��̌��������ɉ��c�X������܂��B�ȑO�͂����ɉ��c�ЂƂ������{������A���ւ̎��ɂ��Q������Ă����悤�ł��B���݁A���c�Ђ͈�t�Ԑ����̔��R�_�ЂɈڂ���Ă��܂��B

�@��a�m�́A���ւ��ς܂������Ət���Ђ��邢�͖@�M���֎Q�w���܂��B����Ȍ�̑�h���ł̏����́A�ӂ���ޗǕ�s���ɋl�߂Ă��钬�オ���������܂��B�ނ�͑�h���d�ƂȂ�A��s�����牺�t�����d���ɂ���āA�d���ƈ��S�����܂��B

�@�}�P�͍]�ˎ���̑�h����`�������̂ł��B

�@�E��ɂ́A��قǐ��������|����������Ă��܂��B�L�Ԃɑ����̏���t���⌣�َq������A�ޏ����䓒�������Ă���l�q���`����Ă��܂��B

�@�}�Q�͖������N�ɏ����ꂽ���َq�̐����ł��B���t�E�U�đ܁E�Ђ˂蕨�i�ĕ��̒c�q�j�E�ܐF�̌䕼�E�߂��������E�݂���E�����`�E�݂Ȃǂ����܂��B���̂ق��ɂ͔~�ƒւ̑��Ԃ�����܂��B

�@�}�Q�͖������N�ɏ����ꂽ���َq�̐����ł��B���t�E�U�đ܁E�Ђ˂蕨�i�ĕ��̒c�q�j�E�ܐF�̌䕼�E�߂��������E�݂���E�����`�E�݂Ȃǂ����܂��B���̂ق��ɂ͔~�ƒւ̑��Ԃ�����܂��B

�@�}�R�͓���ł��B����ɂ͒ցE�~�E�m��E���O�E�Γ�ԁE�S��������t���܂��B����E���َq���邢�͔u��E�G�n�́A�O���t��G�t�����N���܂��B

�@��܁E���܂͐��N�O�ɕ�������A�\�����������Ă��܂��B�]�ˎ���ɂ́A���k�ނȂǂ��������Ă���܂����B�ӓ`�V�َq�Ƃ����A�����āE�Ӗ��E�������E�R���E�H�q�E���X�ō�邨�َq������܂������A���͍s���Ă���܂���B

�������ȊO�ł́A���c�����A�݂����n�E�P�A�����E���E���ہE���ۂȂǂ��p�ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�}�P�𒍈ӂ��Č��Ă��������ƁA���ۂ⑾�ۂ�ł��A�x���Ă���Ƃ��낪�m�F�ł��܂��B���̌䓒���Ƃ���قȂ��āA�̂͂ɂ��₩���������Ƃ��킩��܂��B

�@�������̖݂́A�\�ꌎ��\����ɂ��܂��B�t����Ђ�������A�t���݂ɂ����肵�܂��B�݂͓ޗǕ�s�A��s���̗^�́E���S�A�ޗǒ����ւ��z���܂��B��h���ւ���Ă����^�́E���S�ւ́A�`�̒��ɖ݂����ĐU�������悤�ł��B

�@�Ղ肪�I�������A�|���E��܁E���܂Ƃ������������́A�ޗǕ�s����H�X�E�O���t���邢�͓ޗǂ̒��l�ɔz���܂��B

�@�����̏�������Еt���܂ł̒i�����A���ׂĒ��オ���d�����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���݂̂���Ղ́A�����ł��Ñ�ł��Ȃ��āA�]�ˎ���̌`�Ԃɖ������N�ɕύX��������ꂽ�����ōs���Ă���Ƃ��낪�����Ȃ��Ă��܂��B��ɍۂ��ĎQ�Ƃ���Ă���}�́A�]�ˎ���E��������ɕ`���ꂽ���̂ł��B��a�m�̑����ɂ��Ă��A�]�ˎ���̑�a�m�̉Ɩ䂪�g���Ă����肷��킯�ł��B

�@�]�ˎ���̂���Ղɂ́A�Ⴆ�A�ޗǕ�s����d����Ƃ��������I�Ȗ��A���邢�͂���Ղɕ�d����Ƃɕc���ѓ����^����ꂽ�Ƃ����g���I�Ȗ�肪����܂����B�ޗǂɗ̒n�����S�Ă̗̎傪���炩�̌`�ł������A��p�̖͗��ɕ��ۂ���܂����B��������̐l���邢�͕����ޗǂɏW�܂��Ă���Ƃ��������������܂��B

�@�]�ˎ���̂���Ղ́A�����ɗ��Ȃ������̑傫�ȉe���͂������Ă����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w���������������u���v�|��226��x���������w���A2003�N�Q���W��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()

�@�@�@�@�@�@�]�ˎ���̓ޗǁi���j

�@�@�@�@�@�@�@�\�\��s�̎��@�Ǝ������x�\�\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���₳�ƌ������������@�����@��O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�O��̍u�`�́A���N�̓ޗǂ̘b��ł���t����{��Ր_�o�����N�ՂɊW���āA�u����Ձv�ɂ��Ęb�����܂����B���N�̓ޗǂ̂�����̘b�肪��̓h���}�́u�����v�ŁA�����ɕ@���p���o�ꂵ�܂����B���͕����Ƃ��Ă̑��p�̘b�͂ł��܂��A��̓h���}�ɓo�ꂵ���@��ʂ��āA�ߐ��̋������A���邢�͋ߐ��̓ޗǂɂ��Ęb�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�@�ߐ��̋������ɂ��ẮA���܂茤������Ă��܂���B�����Ȃ����̂̈�ɁA���R�q���Y�搶�́u�����ɂ��āv������܂��B

�@�������͈�̎��@�ł����A��������̎q�@������܂����B���@����@���͂��ߕ@�⑽���@�Ȃǐ������̎q�@���W�܂��ċ������Ƃ�����R���@���`�����Ă��܂����B�m���͂ӂ���q�@�ɏZ��ł��āA�������͂��߂Ƃ��鏔���֏o���Ė@��ɕ�d�����܂��B

�@�����̑m�������ꂼ��̎q�@�ɏZ�݂A�g�D������ċ������S�̂��^�c���Ă����킯�ł�����A�m���̂��Ƃ��悭�m���āA��l��l�̑m�����ǂ̂悤�Ȕ��f�����āA�ǂ̂悤�ȓ��������Ă���̂������Ȃ��Ɩ{���̂��Ƃ͂킩��Ȃ��A�Ǝ��͍l���Ă��܂��B

�@�m�������͍ȑт����q�������Ȃ��̂ŁA��q���Ƃ��q�ɋ�����`���Ă����܂��B�������A�����ɂ͑S���f���̂킩��Ȃ��q�����q�ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ������悤�ŁA��r�I�����̔Z���Ƃ��납���q���Ƃ銵�s�ɂȂ��Ă��܂����B�܂�A�m���͊��S�ɂ͐������痣��Ă��炸�A���ۂɂ͕��e�A���邢�͌Z�킽���Ƃ̊W���[�������̂ł��B����ŁA���@�ɏ]���Ƃ������@�̘_��������܂����B���̂悤�ɁA�m���͐����A���Ȃ킿�Ƃ̘_���Ǝ��@�̘_���̂������ŗh��Ȃ��犈�����Ă����Ǝv���܂��B

�@���̂悤�ȑm���̏�Ԃ�[�I�ɕ\�����Ă���̂��A�ߐ��ł����Ƃ���̎������x�ł��B�������x�͓�s�̏����@�ł݂��܂��B�@�����̍��c�ǐM�t���w�@�����q�@�̌����x�Ƃ����{�������Ă����܂����A���̒��ňȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�@�����w�����O�̎q�@�ɂ��Ē��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�u�����v�Ƃ������x�������Ă������Ƃł���B���̐��x�̔��������͖��炩�ł͂Ȃ����A�����炭���쏉���ɂ͐������Ă������̂ƍl�����Ă���B�i���j�{���A�����͎q�@�ւ̌o�ϓI�������s�����Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł���A�q�@�ɑ��Ă͂������ėL�Q�Ȃ��̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ������B�������A���X�ɂ��̐��x�����v�L�Q�Ȃ��̂ւƐi�ތX�����݂���̂ł���B�i���j�₪�āA���̎����̌������A���ɂ͎������Ƃ��ė��������A���������悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@���̕��͂́A���ۂ̂Ƃ��땽�R�q���Y�搶�́u�����ɂ��āv�̗v��ł��̂ŁA���̕�����ǂ�ł���������A���������������Ă���������Ǝv���܂��B�ȒP�ɂ����A�����Ƃ́A�@�V�Ɠ��ʂȊW�����Ƌł��邱�ƁB�g�����Ƃ�������Ă��邱�ƁB�����āA���@���㉇���邪�����������Ă��邱�ƁB�������A�u���쏉���v�̐����ł͂Ȃ��A���̕����͒������@�̑������A�܂莛�@���ƎY�����Ă������Ƃ���ɂ���܂��B

�@�ߐ��ł́A�����i�����E�ƌ��j�ƌ����܂����A�����ł́u����̖V�v�ƌĂ�Ă��܂��B

�@���@�q�������������L�w���@���ЎG���L�x�����O�N�Z����\�ܓ��̋L�q�ł́A�|�щ@�͈��@�a���u����v���A�����̉@��͌ق��ď����̊ԊǗ���C����Ă��邾�����Ƃ���Ă��܂��B�Ⴆ�ΖV��N�ɏ��邩�̌����́A���@�Ƃ������Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@�܂��A�������N�\��������ɂ́A��𐭊�Ƃ����L���Ȍ��֔��Ɛq���Ƃ̂��Ƃ肪����A����ɂ��ƁA�u�\�O�ɂȂ��������̎q������@���o�i�q���̌�p�ҁj�̒�q�Ɏ�����v�Ƃ�������̏���ɑ��A�u���@�͋���Ƃ����ꂵ�Ă���̂ł�����A����Ō��\�ł��v�Ɠ����Ă��܂��B�q���͈�����ǂ̎q�ł������A����Ƃ̕��ɓK���Ȑl�ނ����炸�A����Ƃ�����@�֏��ق���ė����̂ŁA��p�҂�I�C���錠���͂Ȃ������̂ł��B

�@���̂悤�Ȋ��s����������n�܂��āA���ꂪ�ߐ��ł��s���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��قǂ̗�͌��ƃ��x���̎����ł����A�퍑����ɂȂ�Ƒm���ƉƂƂ̊W�͍��l���x���ł��F�Z���Ȃ��Ă����܂��B

�@���l���x���ōl�����ꍇ�A��q�ɂȂ�ɂ͌����Ȑg���R�����N���A����K�v������܂��B�g���R���ł͉ƕ����c������܂��B���̏�ŏ���v�A���邢�͎��̉ƋƔ��f�����A�������̊w���ɂȂ鎑�i������ꂽ�̂ł��B�R���őʖڂ������ꍇ�́A�d���ƌĂ�A�o���͂ł��܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�g���R���́A��������l�ɑ�����̂ł����A���̉ƕ���ƐE���R���̑Ώۂł��B���N�ł͂Ȃ������悤�ł����A���B��Ƃ����āA�@����c�́��B��t�̊����Ɍ��C����@�v�̏�ŁA�g���R�����s���Ă���܂����B����Ƀp�X����Ɗw���̐g�����^����ꂽ�̂ł��B

�@�V�a���N�ɐg���R���������āA�����@�E���؉@�Ȃǂ����ɂȂ�܂����i�u������掖�v�ځv�V�a���N�\�\������j�B�����ł́A�����@�̒�q�̉ƌ����s�m���ł��邩��悭�ᖡ�������ƁA���@�ɖ�肪�������܂�܂��B�ƐE�ɕs�������Ȃ��Ƃ��s�����Ƃ����̂����̗��R�ł��B���ǁA�����@�̒�q�͐g���R���ɂ̓p�X�ł��܂���ł����B���؉@�̒�q�̏ꍇ�́A�`�z�u�i�������g���R��������j�̂Ƃ��A���łɖ��ɂȂ��Ă��āA���̎��̗��R���u���s�̍ޖ؉��̎q���v������Ƃ������Ƃł����B���l�ł͐g���R���Ƀp�X�ł��Ȃ��������Ƃ��f���܂��B

�ډމ@�̏ꍇ�́A��q�̏o�g���F���c���̐V���ł��邪�A�V�������t�ł��邱�Ƃ����ɂȂ�A�ᖡ�̌��ʁA�ƐE�͒��t������Ă��邪�Ƌ͎��ł���Ɣ��������̂ŁA�g���R���Ƀp�X���Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ��A���������̂�����܂��B

�@�����͑k��܂����A���i�O�N�ɂ��g���R�������ɂȂ�܂����i�u����@�@�p�L�ʁv���i�O�N�\�\��E�\�O�����j�B���̂Ƃ��́A�|�V���w�Ƃ����������O�k�̎q�ɂ��āA�u�k�ʂ̕��m�̉Ƃ���m���ɂȂ��͂Ȃ��v�Ƃ����̂����̗��R�ł������A�ŏI�I�ɂ͐V����������܂��B���ꂩ�琬�g�@�̒�q�ɁA���q�Ƃ���\�����ꂪ�������������ɂȂ�܂����B���q���́A�������łɑ喼�ł������i���̌�A�����̗��̐ӔC���Ƃ炳��ĉ��Ղ���܂��j�A���X�͓��䎁�̉Ɨ��ł����B�����ł͐g���R���������ɂ������āA���q���̎q�ł͂Ȃ����䎁�̎q�ł���Ǝ咣���Ă��܂��B

�@���i����̘b�ł����A���̍��ɂȂ��Ă��A��a�̍��l�����̐�c�Ƃ���Ƃł́A���X�����������Ă��A�q�����������ɓ��ꂽ���Ǝv���Ă����悤�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���@�̗���Ƃ��ẮA��a�̍��l�������o�����đ喼�ƂȂ�������W�������Ă����̂͗L��b�ł��B�������Ȃ���A���܂薳���������Ă�����Ă�����B�����Ȉʒu�ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�@

�@�c���\���N�ɖ��{���������ɑ��Ė@�x���o���܂��B���̓��e���݂܂��ƁA�@�V�ɂ⎛�̂�����ɔ������邱�Ƃ̋֎~�B�A�������玛�@�̔��f�Ɍ����������Ƃ̋֎~�B�B�O�k�ɑ��Ď����ɏ]�����Ƃ𖽂���A�̎O�_�ł��B

�@���̖@�x�́A���{������Ɍ��߂��̂ł͂Ȃ��āA���@�������疋�{�֊肢�o�ďo����Ă��܂��B�ł�����A�����ȗ��̋������A���邢�͓�s�̊��K��m��Ȃ��ƁA�{���̈Ӗ��ł��̖@�x�͗����ł��܂���B���ɇ@�E�A�́A���@���Y�̏������A���@�̉^�c���Ɋւ�����̂ŁA�������x�Ƃ����ڂɊW���Ă��܂��B

�@�ߐ��ɂȂ�Ɩ��{�����@���x�z���邽�߂ɖ@�x���o������������Ă��镔��������܂����A���@�Ƃ��Ă��A���̂悤�Ȗ@�x���������ق����s���������̂ŁA����Ŏ{�s���Ă�����Ă��܂��B������A�������x�𗝉����Ă���ƁA���̈Ӗ����i�X�Ƃ킩���Ă���킯�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�������x�́A�Ƃ̑y�̂ɂ�����l�����A�V�ɂ̈ێ��Ǘ��A���邢�͐l���ɐӔC�������x�ł��B���ꂪ�����Ƃ��Ĕ��������A�܂芔�����Ă����킯�ł����A���ꂪ�i��ŁA�Ƃ��̂��̂���������Ƃ����������܂��B

�@����́A�V�a�O�N�ɑ��_�ɂȂ����ŕ��@�̏ꍇ�ł��B���̂��Ƃ́A�i�\�\�N�ɍŕ��@�̎����ł������������������ɂ����Ƃ��납��n�܂�܂��B�����ɂ͎q�����Ȃ��A�Ƃ̌�p�҂�I�Ԃ̂ɁA�t���Ђ̐_�O���܂������܂����B���̌��ʁA�ꑰ�̒��ōŕ��@�ԉ��[����p�҂Ɍ��肵�܂������A�ԉ��[�͊ґ����܂���ł����B�����ŁA�ƎY�̏�������l�����Ȃǂ͗ԉ��[�������A�Ƃɐl���}���āA�܂�{�q�ł����A���̎҂ɉƂ�a���Ă������Ƃɂ��܂����B���̒i�K�ŁA�Ƃ̌��������Ԃ��痣��Ă����܂��B�����āA���̌������ԉ��[����@�����̑m���֓`����Ă����A�ŏI�I�ɂ��̌������ǂ��ɍs�����̂��ŁA���_�ɂȂ����̂ł��B���G�Șb�ł����A�m���̎��Ԃƌ����W���������A��������l�������Ă�����A�Ɛ��x���̂��̂����Ȃ�`�������Ă������Ƃ�����������̂ł��B

�@�@�@�@�@��

�@���Ȃ�O�u���������Ȃ�܂����B���悢��@�̘b�Ɉڂ�܂��B�@�́A���̖V�ɂ̌����������w���@���ЎG���L�x���炾�������킩���Ă��܂��B

��A�@�_�@�~�n���A���@���n�j�c�L���]�X�A�V�叇�T�[�m�s���V���q���A���T�n嫈זV�����s���m�A���F���䍹����A��N�ȏw���[�\���V�ԁA���X�����ʎ��a�䋖��A��g�o���]�X�A��������p�n�A����嫖��䋖�A�����˓���b�A���q�\����]�X�A�i�w���@���ЎG���L�x������N�����\������j

�@����ɂ��܂��ƁA������N�ɗגn�̖@�_�@�Ƒ��_�ɂȂ�A�@�ŕ��������������Ƃ��킩��܂��B�������A���̕����ɂ��ẮA�@�̏Z�E�ł͂킩�炸�A���䎁���d���Ă������Ƃ�������܂��B���䎁�́A�Îs���̉Ɛb�ŁA�������Ȃ�̗͂������Ă����悤�Ɏv���܂��B

�@���āA���̖@�_�@�ƕ@�ł����A�ߐ��i�������j�̋����G�}�ɂ���܂��悤�Ɂi�����A�@���Ӌ����}�j�A���҂�����ł���܂��B���݂́A�ޗǍ��������ق̐����ł��B��Ƃ���x�Ɉړ����邱�Ƃ͍l�����܂���A������N�ɂ͂��̈ʒu�ɂ��������Ƃ������ł��܂��B�����\��N�ɂ́A�V�ɂ̗����E�㓏���s����Ƃ����b���q���̎��ɓ���A�R���o�����߂ɁA���䎁�Ɩk��R���Ƃ̊Ԃő��_�ɂȂ��Ă��܂��B���䎁���ϋɓI�Ɏx�����Ă����̂ŁA�q�������āu����V�V��v�Ƃ��킵�߂Ă���܂��i�w���@���ЎG���L�x�����\��N�Z������E�����������j�B�@�@

�@���āA���̂悤�ɒ��䎁�̖V�ɂƂ��ĕ@����������Ă���̂ł����A�@���p��n�n�����o�T�[���h�Ƃ����l�́A�n�ӈ�Y�搶�́w���@���p�x�i�ޗǎs�A��㔪��N�j�ɂ��A�O�k�̒����Ƃ̐l�A�A�n���i�̎q���ƒm���Ă��܂��i�ȉ��A�ߐ��̕@�Ɋւ���L�q�͂��̖{�ɂ��܂��j�B�������A�������ɂ͖��炩�ɒ��䎁�̖V�ɂł�����A�������x���ӎ����Ȃ���A�����Ƃ̌n�}�����܂��ƁA�o�T�[���h�̑c���ɂ�����F�����肪���䎞���̓�j�ŗ{�q���������Ƃɖڂ����܂�܂��B�����炭�A�Îs���̐��ނƂƂ��ɒ��䎁���v�����A�{�q���}�����҂ƂȂ��Ă��������Ƃ̂��Ƃɕ@�̎������ڂ��Ă������Ɛ��肳��܂��B

�@���āA���̂悤�ɒ��䎁�̖V�ɂƂ��ĕ@����������Ă���̂ł����A�@���p��n�n�����o�T�[���h�Ƃ����l�́A�n�ӈ�Y�搶�́w���@���p�x�i�ޗǎs�A��㔪��N�j�ɂ��A�O�k�̒����Ƃ̐l�A�A�n���i�̎q���ƒm���Ă��܂��i�ȉ��A�ߐ��̕@�Ɋւ���L�q�͂��̖{�ɂ��܂��j�B�������A�������ɂ͖��炩�ɒ��䎁�̖V�ɂł�����A�������x���ӎ����Ȃ���A�����Ƃ̌n�}�����܂��ƁA�o�T�[���h�̑c���ɂ�����F�����肪���䎞���̓�j�ŗ{�q���������Ƃɖڂ����܂�܂��B�����炭�A�Îs���̐��ނƂƂ��ɒ��䎁���v�����A�{�q���}�����҂ƂȂ��Ă��������Ƃ̂��Ƃɕ@�̎������ڂ��Ă������Ɛ��肳��܂��B

�@�o�T�[���h�i��ܓ��`��Z�Z���j���@���p�̏���ł��B���T�h�[���w�i��ܔ���`��Z�l���j�ŁA���h���猩��Ή��̎q�ɂ�����܂��B�������A�����ƂɁA��p�҂Ƃ��đ��������N��E�\�͂̐l������Ƃ͌���܂���B��������ƁA�����ƂƂ��Ă͕@���ێ�����ׂɗ{�q���Ƃ�K�v������܂��B���̉ƌn�}�ɏ�����Ă��܂��A�O���͊o�w�[�����Łi��Z�O�Z�`�ꎵ�Z��j�A�Ô˂̉Ɛb���Y�����玛���̒��������̗P�q�ƂȂ��āA�@���p���܂����B�������c���̊Ԃ́A�������㌩���Ă���܂����B���̖v��́A��͂莛���̒����{���E�q����������V�����A�l�����㌩���܂����B

�@�l���o�R�[�����i��Z���Z�`�ꎵ�O��j�́A�R�鍑���ΌS�e�����̖��c�Ƃ̏o�g�ŁA�����̗P�q�ƂȂ��āA�@�֓���܂����B�Ƃ��낪�A���ۏ\�Z�N�ɔނ��}������ƒ����Ƃ�������@�����邱�Ƃ��ł����A���ǁA���c�Ƃ֎����������܂����B�������A���c�Ƃł��K���Ȑl�������炸�A���炭���Ԃ������Ė��c�Ƃ���ܐ��掯�[���O�i�ꎵ�l�Z�`�ꔪ�Z���j���o�邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�@���c�Ƃ͓����˂̖����l�̉ƂŁA���Ȃ� �̎��͂������Ă����悤�ł��B�����\�N�ɂ͋�J�@�̎������������Ă����Ƃ����܂��B�������ɂ͋�\���J�V����܂�

�̎��͂������Ă����悤�ł��B�����\�N�ɂ͋�J�@�̎������������Ă����Ƃ����܂��B�������ɂ͋�\���J�V����܂� �����A���c�Ƃ����ňꊄ����

�����A���c�Ƃ����ňꊄ���� ���Ă������ƂɂȂ�܂��B���c�Ƃ��������𗠖ʂ���x���Ă����̂ł��B

���Ă������ƂɂȂ�܂��B���c�Ƃ��������𗠖ʂ���x���Ă����̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ł́A�������̑��̎q�@�͂ǂ��������ł��傤���B�@�Ɠ����悤�ɁA�����ɂ�莛�����ړ����Ă��܂����̂ŁA�Ƃ肠�����\�Z���I�㔼�́w�����@���L�x�̂���ŁA�L�͂ȍ��l�Ǝq�@�̌��т������Ă݂܂��B�Ⴆ�A���䎁�Ɛ��g�@�A�������Ɩ����@�A���V���Ɨ��_�@�A���������Ƒ����@�A�\�s���ƌܑ�@�E�����@�A��R���ƕ���@�A�Îs���Ɣ��S�@�A�������Ƌ��P�@�A�ؒÎ��Ɗ��C�V�A�|�����Ɩ@�։@�A�����@�Ə����������ꂼ�ꎛ���ł������Ɛ���ł��܂��B

�@�������͎����ł͂���܂��A�ߐ��O���ɂ͏t���Ђ̎ЉƂ̎q�킪�������֓����������܂��B����䌒���̌��t�����A�u�������_���K���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�ߐ��ɂȂ�܂��ƁA��a���l���S���ɎU���Ă���悤�ł��B�喼�ɂȂ������q���A���b�ɂȂ������V���E��ˎ������������������낤�Ƃ��܂����B�ˎm�ł́A�S�R�E����E����E�����E�I�B�E���̔ˎm�̎q�킪�������֓����Ă��܂��B�{�����Əo�g���@�ƂƂ��A�w���Ƃ͕ʂ̐g���ɂȂ�܂����A�w���Ɍ��Ƃ̎q�킪������������悤�ɂȂ�܂��B

�@�ߐ��S�ʂ̓����͒ǂ�����Ă��܂��A���������X�Ɏ��@�ɉ������n�߂Ă���悤�ł��B���ꂽ�������߂��A�����Ƃ͕ʂɎ��@�Ō������ێ����A���̂����̊�����A�����̎�����V���̉Ƃɓn����܂����B�������A����ł͐�������̎x���͎ɂ����Ƃ����A���������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�������x�͋������Ƃ����傫�Ȏ��@�����ŋN���������ۂł͂���܂���B�������̖����ɂ�����������܂����B�����̌����͎��ł����A�i�X�ƕS���ւƕς��܂��B�Ⴆ�Ό��X�͍��l�������������������̎q�@���A����̗���ɂ�葺�l���Ǘ�����悤�ɂȂ�܂��B

�@����ɁA��ʂ̑��ł��A���Ŏ��@�����đ��Ƒm���Ƃ��_�Ď��@�ŏZ��ł��炤�Ƃ������Ƃ�����܂��B�����̎��@�ł́A�m�����ς�邽�тɑ���l�Ƃ̌_������܂��B�������@�̏��L����l���������B���������Ӗ��ŁA���������ɂȂ��Ă����ł��B

�@���@�̏��L���̖��Ƃ��čl���Ă����ƁA�������x�̐���͈ӊO�ƍL���A���@�ƎЉ�̊Ԃ��K�肵�Ă���悤�ȎЉ�W�ł���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�@�w���������������u���v�|��228��x���������w���A2003�N�S��12��